STOP the 体重減少!

ここで学べること

ここで学べること【4】

痩せ(低栄養)の判断基準を知ろう

人それぞれ体格が異なるので、その人にとって「痩せ」を判断する基準が必要です。どのような基準や評価方法が使用されているのかを紹介します。

監修 佐々木 淳(医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長)

Q17.BMIとは何ですか。計算方法と判断基準を教えてください。

身長と体重から肥満や痩せを判断する指標で、Body Mass Indexの略語です。

BMI=体重(kg)÷身長(m)2で計算します。

計算式は世界共通ですが、肥満の判定基準は国によって異なり、日本では25以上を「肥満」、もっとも病気にかかりにくい理想的なBMIを22、18.5未満を「痩せ」とする日本肥満学会判定基準が多用されています。WHO(世界保健機関)の判定基準では、18.5未満は数値によって「痩せぎみ」「痩せ」「痩せすぎ」と判定されています。「痩せ気味」に該当する場合は、それ以上に体重を減らさないような対応が必要となります。

Q18.高齢者にも健康状態の指標としてBMIは使えますか?

高齢者にとって「痩せ」は健康状態にさまざまな影響を与えるため、BMIはその指標として役立ちます。

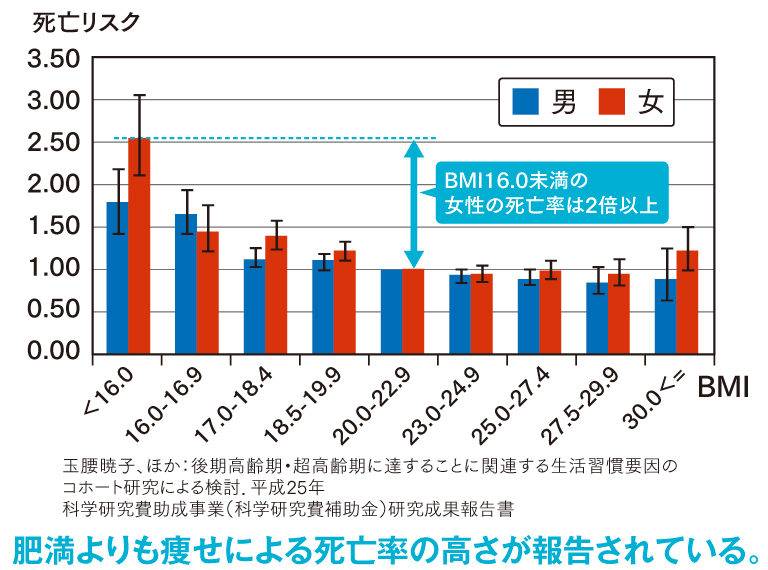

高齢者にとって痩せは健康状態にさまざまな影響を与えるため、BMIはその指標として役立ちます。高齢者のBMIと死亡リスクの関係を調査した研究によると、最も死亡リスクが低いBMIは男性が27.5から29.9、女性が23.0から24.9です。男女共に標準体型を示す22よりも高い数値の方が、死亡リスクが低いことがわかります。逆にBMIが16未満になると、22の人に比べて死亡リスクが2.6倍にもなります。見た目の元気さではなくBMIで痩せの度合いを把握することが健康状態を見極める指標となり、低栄養への早期対応にもつながります。年と共に少しずつ体重を増やしBMIを上げていきましょう。

▶BMIと総死亡リスク(65歳以上)

Q19.BMIより手軽な「痩せ」の判断基準はありますか?

体重の変化が手軽です。体重増加を目指す場合の具体的な栄養摂取量を算出できます。

体重は日々の食事内容が顕著に表れ、栄養状態を知るバロメータの一つとして手軽で重要な判断基準です。高齢者が体重1kgを増やすためには、少なくとも必要なエネルギーに加えて8,800kcalが必要(個人差があります)とも言われており、入院前など元気な時と現在の体重を比べ、減った体重から不足しているエネルギー量を換算することができます。体重を増やすために(Q5・Q6参照)不足しているエネルギー量を満たす食品を追加するなどの見直しを行い、元気な時の体重を目指しましょう。

Q20.家で(自分で)体重を測れない場合、「痩せ」を判定するにはどうしたらいいですか?

体重以外で栄養状態がわかる方法を取り入れてみましょう。

在宅高齢者の場合は介護保険でデイサービスなどの通所施設を利用している方もいるでしょう。デイサービスでは定期的に体重測定を行うところが多いので、その時々の体重測定の結果から、変化を観察することができます。

そもそも体重計に乗ることが難しい場合は、メジャーを使用し専門の文献に基づいて評価する、上腕周囲長(二の腕の真ん中の周囲の長さ)を測定する方法などもあります。在宅高齢者の場合は訪問医や訪問看護師など慣れている専門家に測定・評価してもらうとよいでしょう。負担が少なく、体の状態を把握できる方法などを取り入れてみてください。

Q21.誰でも簡単にできる「痩せ」の評価法はありますか?

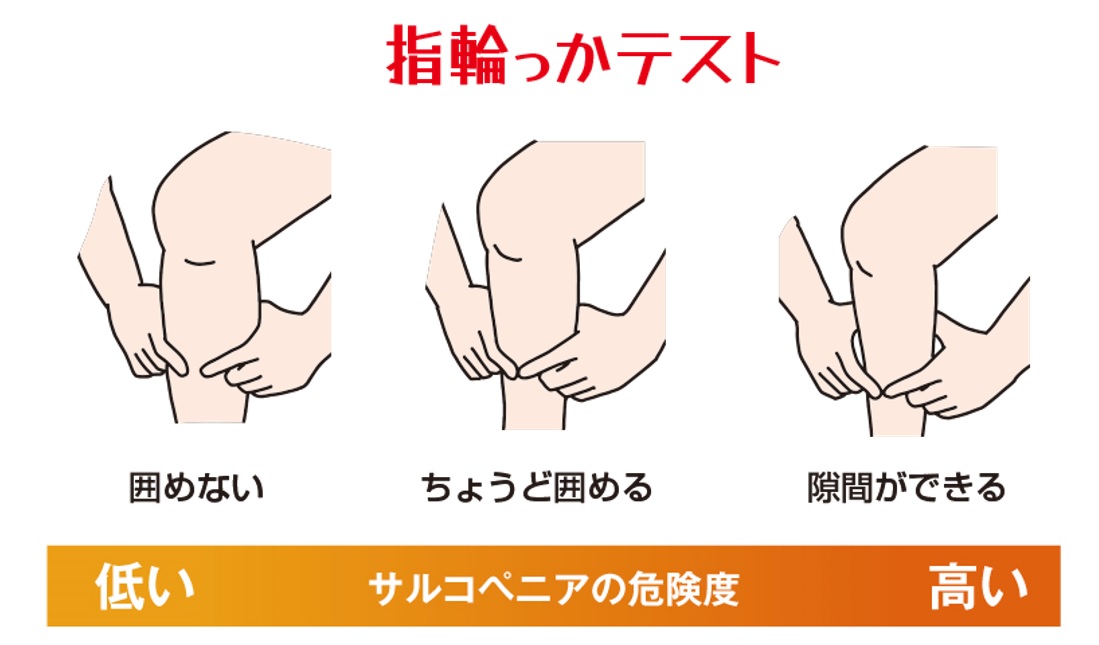

指輪っかテストは、本人やご家族でも行いやすい方法です。

利き足と逆のふくらはぎから最も太い場所を探します。両手の親指と人差し指をつなげて輪を作って囲み、隙間ができたらサルコペニアの可能性が大きいと評価されます。定期的に測定して変化を見ることが大切です。 ※「指輪っかテスト」は、東京大学高齢社会総合研究機構が実施した柏スタディをもとに考案されました。

※「指輪っかテスト」は、東京大学高齢社会総合研究機構が実施した柏スタディをもとに考案されました。

Q22.低栄養やその重症度を判定する方法はありますか?

低栄養の度合いを知るための国際基準に「GLIM基準」があり、医療現場で使われています。

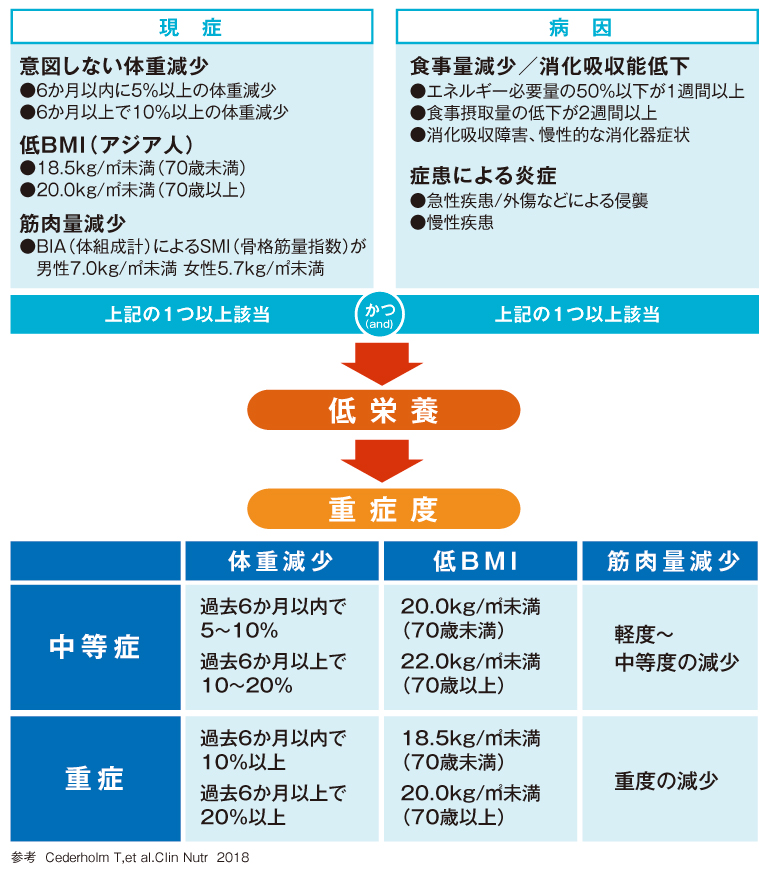

2018年、欧州、北米、南米、アジアの栄養学会が、低栄養の診断基準として策定したGLIM基準は、現症(一定期間内の体重減少、BMI、筋肉量の減少)と、病因(食事量の減少、消化吸収能の低下、疾患による炎症など)から低栄養とその重症度を判定する診断方法です。現症と病因の状態それぞれに1つ以上該当する項目がある場合に「低栄養」と判断され、その重症度も判定できます。重症度の基準については、アジア人を対象とした基準値が示されていない項目もあり、施設ごとに実情を踏まえて設定する必要がある、とされています。

▶GLIMによる低栄養診断基準

出典:ナースマガジン Vol.39-p14,2022 Spring ※詳細は日本栄養治療学会(JSPEN)ホームページ「GLIM基準について」(https://www.jspen.or.jp/glim/glim_overview)を参照。 注:重症度判定の低BMIの基準値はGLIM原著による非アジア人の基準値です。

【1】高齢者の体の特徴を知ろう

【2】高齢者の痩せの原因を知ろう

【3】高齢者の痩せのリスクを知ろう

【4】痩せ(低栄養)の判断基準を知ろう

【5】痩せないための方法を知ろう

【6】痩せないための食事をしよう