読む介護飯(かいごはん)ラジオ

ここで学べること

ここで学べること専門家が答える読む介護飯(かいごはん)ラジオ 第10回

「食べたくない」の理由を紐解く

※本記事はPodcast番組「介護飯ラジオ」第10回のWEBページ版です。

【介護飯ラジオとは】「専門家が答える介護飯(かいごはん)ラジオ」は、「高齢者の痩せ対策委員会」がお届けするPodcast番組です。食支援の専門家をゲストにお招きし、リスナーから寄せられた「食事」や「痩せ」に関するお悩みに回答、明日から使える実践的な解決策やヒントをお伝えします。「Podcastでの配信内容を文字で読みたい」「気になったエピソードを振り返りたい」という方のために、こちらのWEBページ版「読む介護飯ラジオ」をご用意しました。

■パーソナリティ紹介

岡崎佳子(ナースマガジン編集長)

父はレントゲンの設計士、母は看護師という両親のもとで育つも医療・看護の道には進まず。転職を繰り返すも、常に扱うテーマが栄養・食事という不思議な巡り合わせ。両親を在宅で看取るという体験を経てたどり着いたのは、看護情報誌「ナースマガジン」編集の仕事。取り扱う多様なテーマに四苦八苦しながら、気がつけば前期高齢者。滑舌が悪くならぬよう、口形体操が日々の日課。

■ゲスト紹介

保坂明美(訪問看護ステーション フレンズ代表/看護師)

北海道函館市で訪問看護ステーションを運営し、地域に密着した看護サービスを提供。小児から高齢者まで幅広い世代を対象に、看取りも含めた支援を行い、患者とその家族が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるようサポートしている。ステーション名には、患者・家族が困ったときに駆けつけられる友達のような存在でありたいという思いが込められている。

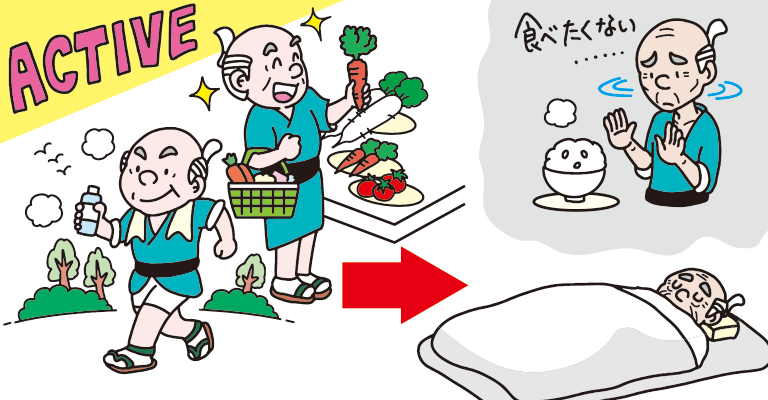

1人で食べてもおいしくない?食欲低下の原因を探る

岡崎

さて今回のテーマは、「食べたくない」の理由を紐解く。介護されている方にとって、食事を食べてもらえないのはなかなかつらいものですよね。本日のお便りは60代の女性から、一人暮らしをされている80代のお父様の食欲低下についてのご相談です。

1人暮らしを続けている父の食欲について相談します。ヘルパーさんやケアマネさんから「配食サービスのご飯を以前は食べていたのに、最近は拒否されることが多く、あまり召し上がりません」と連絡がありました。以前は散歩や買い物にも行けたのですが、この頃はベッドに寝たきりの日も多いようです。私も仕事をしているので、1週間に一度しか様子を見に行けず、どうして最近食べなくなったのかわかりません。訪問看護師さんや配食サービスの方がいる時間は短いので、訪問時に一緒にいる私が、看護師さんや先生に1日の様子をお伝えする必要があるのではないかと思っています。白ご飯が大好きだったのに、そのご飯もあまり食べません。父が食べない原因を知るための観察のポイントを教えてください。

岡崎

「食べたくない」というのは確かに悩ましいですよね。食べたくなくなる主な原因として、一般的にどんなことが考えられますか?

保坂

まずこの方にどんな病気があるとか背景がわからないのでなんとも言えないのですが、お薬を飲んでいるとしたら、どんな薬かを確認したほうが良いですね。

あと以前は散歩をしていたのに、歩かなくなった原因も考えなければいけません。歩くと足が痛いのかもしれないので、一緒に歩いて様子を見てみると良いかなと思います。体調に関しては、訪問看護師さんたちが観察してくれていると思うのですが、おなかが張っているとか便秘だとか、そのほかにもそれなりの原因があるのかもしれません。

あとは80代くらいになると、仲良しだった友達が亡くなったり病気になったりします。それに自分が老いていく姿をご近所の人に見られるのが嫌といったこともあるかもしれません。そういったように、心の中で秘めているものがあるのかなとも思います。

また、配食サービスは便利ですが、口に合わないことも多いです。皆さんも一度食べてみると良いと思います。それに飽きてしまうという問題もありますね。コンビニ弁当だって毎日食べていたら飽きてくるでしょう。

それから、食べるときの環境。ひとりぼっちで食べるのは、おいしくないですよ。

寝てばかりいると、体幹の保持といって座って食べる姿勢をとることが難しくなっているかもしれないので、確認することが必要かなと思います。

岡崎

この方の場合は、娘さんが1週間に一度しかお父さんの家に行けないんですね。そのときに食事を作って出したり一緒に食べたり、日常の生活の様子を観察したりするかと思うのですが、先生が最初に見てほしいポイントはどの辺でしょうか?

保坂

そうですね。1週間に一度というと、きっと寂しいんだと思いますね。やはりヘルパーさんや訪問看護師さんが入るのは決まった時間だけ、ワンポイントなんです。いなくなったあとの寂しさは結構あると思うんですよ。

お父さんのところに娘さんが行っても、買い物して何か作って、あれもこれもやっていたら、すぐ時間が過ぎてしまいます。お父さんとしっかり向き合ってゆっくりお茶を飲みながらお話しする、散歩に出かけたり花見に行ったりする時間が持てると良いですね。

1週間に一度でも大変かもしれませんが、もう少しヘルパーさんや看護師さんと相談して、食べることばかりではなく生活の中で寂しさを取り除けるサービス内容を検討すると良いかなと思います。

岡崎

1人で食べても確かにおいしくないですよね。

配食サービスを一度食べてみるということも確かにそうだなと思いました。飲み込みが難しい人たちの嚥下食※も多くの場合、家族は食べたことがないということも聞きます。

※食材をミキサーにかけて形態を調整する、とろみをつけるなどの方法で、飲み込みやすくした食事のこと。

保坂

その通りです。病院や施設の食事で出る嚥下食、刻み食、ムース食なども、できれば一度食べてみてください。私は学校の演習で、学生と一緒に食形態の違うものを食べる機会があるんです。例えば、ほうれん草のおひたしがムースになったら、ほうれん草だとわかりません。そういうことを私たちは考えていかなければと思っています。

岡崎

栄養バランスを考えて良かれと思っても、やわらかくしたり刻んだりすることで、もともとのお食事がなんだかよくわからなくなってしまうんですね。すると、食べ物として認識されにくくなって食べない方もいらっしゃるんでしょうね。

保坂

そうですね。例えば、「魚の煮付けです」と身を全部ほぐした状態で出されたら、「これ何?」となってしまいますよね。ですから、よくやるのは「今日はカレイの煮付けだよ」と先に見せてから、「これを今ほぐしてあげるからね」といって出すと、「おお、そうか」と食べてくれる場合もあります。料理の原型をちゃんと先に見せてあげることですよね。

岡崎

私たちだって、何かわからないものを「はい、食べなさい」って言われたら、ちょっと戸惑いますよね。それと一緒ですよね。

ポイント1

寂しさを取り除けるような方法を検討しよう

嚥下食の場合は何を食べているのかわかるような工夫を!

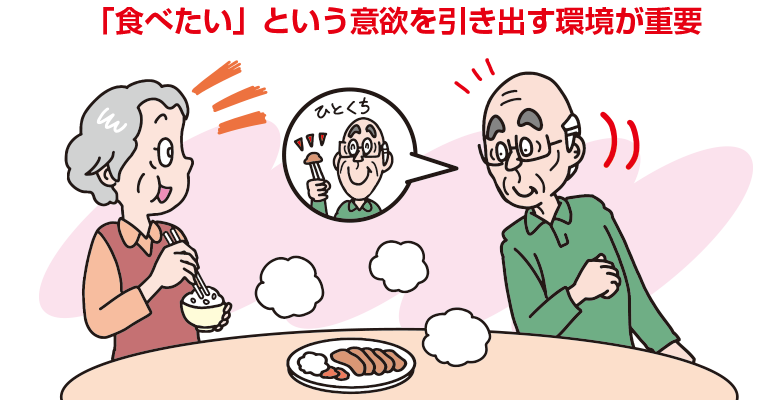

「食べたい」という意欲を引き出すには?

岡崎

先ほどから寂しいのではないかといったお話もありましたが、1人暮らしの親と会ったとき、どんな話をすれば良いでしょうか?何気ない昔話や近所のこと、「花が咲いたね」とか「もう氷が張ったね」とか?

保坂

そうですね。私たちもよく1人暮らしの方のところに行きますが、ご家族が年に1~2回しか来ないような方もいるんです。その利用者さんとの「いつも何を食べているの?」「パンを食べている」という話の流れで、冷蔵庫を見せてもらったら何もなかったんです。ケアマネさんとも、食材が何もないってことは食べられてないのではないかと話をしていて。ヘルパーさんに買い物に行ってもらっても食べ物が減っていないことが多くて、よくよく彼女と話したら、やはり寂しかったんですね。

昔、学校の先生をされていた方だったので、私たちが「うちの子がこんなことで困ってるんだけど、どうしたら良いと思う?」といった相談をするようにしたら、彼女の教師肌が出てきて、ちょっと元気になり、次第に「いつでも私に相談して」という感じに変わってきたんです。生きがいが出てくると、少しずつ食も進むようになってきます。やれることをゼロにしないで、まだできることがあって「あなたを頼りにしていますよ」とアプローチすることが大事ですね。少しずつ元気が出てきて、来週まで元気でいなきゃと思ってくれるようになり、次の週に行ったときは冷蔵庫の食材がなくなっていて、「あぁ、食べたんだな」と確認できました。

自分が過去にしてきたことを理解して受け止めてくれる人がいると、元気になってくれる気がします。

岡崎

役割があることがひとつの生きがいになって、そのためにも「元気でいなくちゃ」と思って食べることにつながるということですね。

あとは食べられない理由が便秘やおなかの不調だったりすることもあると聞きます。1日行っただけで体調の変化まで見られるのかどうかはわかりませんが、何か家族にできることはありますか?

保坂

まず、サービスに入っているヘルパーさんや訪問看護師さんが体調を観察したり聞いたりしていると思うので、排泄のコントロールがうまくできているかを何かしらの形で娘さんに情報提供できているかが大事です。

そして娘さんが行ったときに、お父さんのおなかを触ったり背中をさすったりというタッチングをするのは効果がある気がします。お父さんからしたら、娘からそのようにされるのは嬉しいことだと思うんですよ。ですから、例えば肩を揉んであげたり、足の爪を切ってあげたりすると、次に行ったとき「悪いけど、またお願いするよ」となったりします。そういう生きがいにつながるような親子の関係ができれば良いなと思いますね。

岡崎

私も実家で父の介護をしていたとき、お風呂上がりに体を拭いてあげると、最初は「いやー、申し訳ない」とか言っていたんです。でも「いいんだよ」とやってあげたら、もう次からはふんぞり返っていて。おもしろいなと思った経験があります。

保坂

次の楽しみを見つけてあげると、「次まで元気でいるために、ちゃんと食べておこうかな」と考えるようになる気がしますね。楽しいことがないとダメなんですよ。

岡崎

楽しいことが大事ですよね。あと食べる楽しみというと、いつも同じだと飽きてしまうという問題もありますよね。

保坂

そうなんです。今回お便りをくださった方のお父さんも「白いご飯が大好きだったのに、そのご飯もあまり食べない」ということですよね。

岡崎

こういう場合、何か良い方法はないですか? お茶碗に入ったご飯とおかずとお味噌汁、というのではなく、飽きずに食べられるように。そして栄養も摂れるように。

保坂

目先を変えるのが一番大事なんです。私も母の食事で取り入れているんですけど。

食事や栄養を摂ってもらおうと考えて、1人分ずつご飯やおかずを盛り付けて目の前に置くと、「これを全部食べなきゃ」という意識になるんですよね。そうすると、見ただけでおなかいっぱいになってしまう場合もあります。

ですので、ちょっと目先を変えて、白いご飯をそのままではなく、かつお節や揚げ玉、鮭などを混ぜておにぎりにするんですよ。少し大きめのお皿にそのおにぎりを2個置いて、卵焼きや焼いたお肉、トマトなどを並べてワンプレートにして出したら、「おいしそうだね」と全部食べてくれましたね。

岡崎

完食されたんですか。

保坂

はい。目先を変えることは介護する人がやるのは大変かもしれません。でも自分のこととして考えたとき、飽きてきたらやっぱり変えますよね。だったら「この人もそうなんじゃないかな」と考えてみてほしいんです。たくさん作る必要はありません。少しでもいいから目先を変えてあげると食欲が出てくると思うので、このような工夫をしていただくと良いかなと思います。

岡崎

私の母の話なのですが、がんが進行すると味覚も落ちますし、さっぱりしたものが良いかなと思うと作るものがワンパターンになっていたんです。ある日、自分の晩酌用にエリンギや長ネギ、豆腐などを辛めに味付けしてオイスターソースで炒めて食べようとしていたら、「それ、おいしそうじゃない」と言って、お箸を渡したら1口2口、口の周りを油でギトギトにしながら喜んで食べたんです。それで、こういうことって大事なんだなと。

保坂

そうです。何を食べてはダメというのではなくて、何を食べても良いから楽しく食べるという方向に持っていってあげることが一番大事だと思いますね。

岡崎

楽しみがないと、食欲も出ないということですね。

ポイント2

役割や次の楽しみなどの"生きがい"が「食べたい」につながる!

飽きない食事の工夫で毎日を新鮮に

岡崎

では、本日のまとめをお願いいたします。

保坂

食べたいという意欲を引き出すことが一番大事かなと思います。1人で食べると会話もないので、テレビを相手に食べるようなことになってしまいます。そうではなく、やっぱり誰かと会話をしながら食べる、そんな環境を作ることが必要かなと思います。

今の時代、スマートフォンなどでビデオ通話ができるようになりました。できればそれを使って、一人暮らしの方にも周りの皆さんが「同じものを一緒に食べてるね」というふうに見せて、「おいしいね」などと言いながら食べる時間を作ってあげると良いかなと思います。ぜひ、やってみてください。

岡崎

ありがとうございました。今はどなたもスマートフォンなどを持っているかと思いますので、食事のときもそうやって活用していただけると良いですね。

今回のまとめ

食欲を引き出すためには食べるときの環境作りも必要

ワンプレートに盛り付ける、ビデオ通話で同じ時間を共有するなど、食事がもっと楽しくなる工夫を!

Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTubeで毎月10日、20日、30日に音声番組として配信中。音声で楽しみたい方はぜひお聴きください。

「専門家が答える介護飯ラジオ」はこちら