読む介護飯(かいごはん)ラジオ

ここで学べること

ここで学べること専門家が答える読む介護飯(かいごはん)ラジオ 第11回

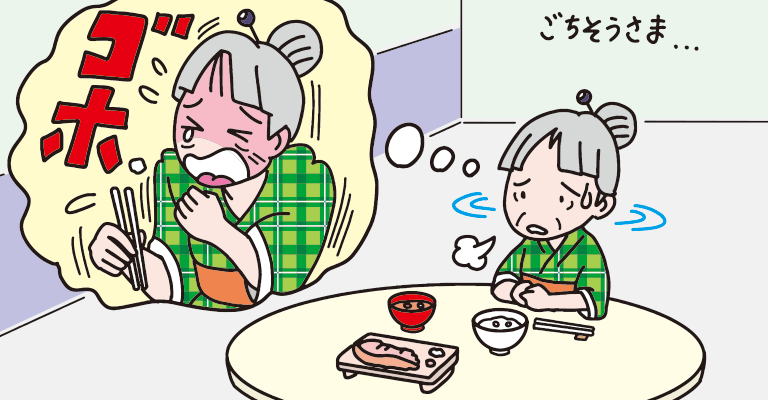

飲み込みづらくて食べられない

オーダーメイドの調理の工夫

※本記事はPodcast番組「介護飯ラジオ」第11回のWEBページ版です。

【介護飯ラジオとは】「専門家が答える介護飯(かいごはん)ラジオ」は、「高齢者の痩せ対策委員会」がお届けするPodcast番組です。食支援の専門家をゲストにお招きし、リスナーから寄せられた「食事」や「痩せ」に関するお悩みに回答、明日から使える実践的な解決策やヒントをお伝えします。「Podcastでの配信内容を文字で読みたい」「気になったエピソードを振り返りたい」という方のために、こちらのWEBページ版「読む介護飯ラジオ」をご用意しました。

■パーソナリティ紹介

岡崎佳子(ナースマガジン編集長)

父はレントゲンの設計士、母は看護師という両親のもとで育つも医療・看護の道には進まず。転職を繰り返すも、常に扱うテーマが栄養・食事という不思議な巡り合わせ。両親を在宅で看取るという体験を経てたどり着いたのは、看護情報誌「ナースマガジン」編集の仕事。取り扱う多様なテーマに四苦八苦しながら、気がつけば前期高齢者。滑舌が悪くならぬよう、口形体操が日々の日課。

■ゲスト紹介

保坂明美(訪問看護ステーション フレンズ代表/看護師)

北海道函館市で訪問看護ステーションを運営し、地域に密着した看護サービスを提供。小児から高齢者まで幅広い世代を対象に、看取りも含めた支援を行い、患者とその家族が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるようサポートしている。ステーション名には、患者・家族が困ったときに駆けつけられる友達のような存在でありたいという思いが込められている。

むせや誤嚥を防ぐには?

岡崎

今回のテーマは「飲み込みづらさがあって食べられない。オーダーメイドの調理の工夫」なのですが、皆さんも結構悩んでいらっしゃるのではないでしょうか?

本日のお便りは、80代のお母様の食べるときの苦しそうな様子について、娘さんからのご相談です。

食べることが大好きな母。80歳を過ぎ、体の機能が衰え、最近食事のたびにむせ、疲れてすぐに食事が終わってしまいます。噛む力も弱くなってきて、認知症の進行もあり、しっかり噛まずに丸呑みしてしまうこともあります。むせると苦しいので、そこで食事が終わってしまい、おかずを食べる機会が減り、体重も減ってきています。高齢でむせやすい人の食事にはどんなものを用意したり、工夫したりすれば良いのでしょうか?

岡崎

なかなか悩ましいお便りです。むせやすい方の食事で気をつけることとしては、どんなことがあるでしょうか?

保坂

むせやすいということなので、むせさせないよう工夫をすることが大事です。例えば、お茶やお水、コーヒーなどの飲みものはもちろん、お味噌汁などにもとろみ剤を使うようにして、むせないようにしてあげることが重要かなと思います。

岡崎

歳を重ねるにつれて体の機能が落ちてきて、飲み込みづらくなっていきますよね。これは一体どういうことなのか、簡単に教えていただけますでしょうか?

保坂

この方の場合、「体の機能が衰え」と娘さんはおっしゃっていますが、80歳くらいになると、まず首の周りの筋肉が痩せてきます。ご飯を食べるときや「ごっくん」と飲み込むとき、ただ単に喉を通っているわけではなく、喉の周りの筋肉がしっかり動いて、飲み込みを支えているのです。それが難しくなってくると、どんどん飲み込むのが楽なものばかり食べるようになっていきます。ツルンと飲み込めるだとか。食道は伸び縮みするものですが、飲み込むのが楽なものばかり食べていると、ツルンと喉の奥に落ちていくわけですよね。そうすると飲み込む力は衰えてくるのかなと私は思っています。

岡崎

むせてしまうのは、どうしてでしょう?

保坂

食べものを飲み込むときに気管のほうに間違って入っていくと、それを外に出そうとして咳き込んでしまうんです。その咳き込み方が異常に激しければ、体力も奪われていきます。ただ若干、気管に落ちていったとしても、むせるという動作があるうちは誤嚥にはなっていません。「誤嚥性肺炎※」というのは、どちらかと言えばむせないからなってしまうんです。気管に入っていることすらも、わからなくなってしまうんですね。

気管は食道の前にありますから、飲み込む瞬間に食べものが入らないよう気管に蓋をして食道へ送り込むわけです。しかし、その蓋がきちんとできなくなってしまうと、気管に入ってしまい、むせが起きないと誤嚥性肺炎になってしまうんです。

※飲食物や唾液、逆流した胃液が気管に入ってしまうことによって起こる肺炎のこと。

一番大事なのは、やはり口の動きです。この方は、お母様とどれだけ会話されているでしょうか。お話するときの声のトーンや口の開き方、舌の動き、ほっぺたの動き、あごの動きなど、そういうことをきちんと評価してもらい、トレーニングしたほうが良いかと思います。

岡崎

自宅でできるトレーニングなどはありますか?

保坂

よく私たちは訪問先で、舌を前に出したり後ろに引っ込めたり、左右に出したりという舌の運動をしてもらっています。

あごの力を強くするためには、たくあんなどの漬物をかじってもらうんです。噛み切って食べなくてもいいから、噛みながら味を楽しんでもらいます。

あと舌のトレーニングとしては、棒付きキャンディの棒を私たちが持ったまま舌の上に乗せて、舌を動かして口の中で回すという方法があります。

それから、声を出させる、話をさせるということが大事です。例えばリンゴの絵を見せて「これ何?」と聞いて、答えてもらいます。「リンゴ」とはっきり聞こえないときは「聞こえないから、ちゃんと言って」と何度もやってもらっていますね。

それと、とにかく口の中をきれいにしてあげることも大切です。

衰えてきていてもまだ力は残っていると思うので、娘さんはもう一度お母さんの様子をよく見て、判断がつかない場合は専門の方や訪問看護師に見てもらうと良いかなと思います。

岡崎

食べるためにこそ、口がちゃんと動いていることが大事なわけですよね。

その中でも「噛む」ことについては、どこが評価のポイントでしょうか?虫歯がないとか、噛んだとき痛くないとか、口の中がきれいとか。

保坂

歯医者さんの中には、そういうところを見てくれる先生がいます。それからST(言語聴覚士)さんは口の中の動きなども見てくれます。

私たち訪問看護師はお宅に行ってから、口の中や舌の動きなどを見て、どのくらいの硬さだったら食べられるかも判断しています。飲み込みに関して観察するときには、エコーを使ってちゃんと飲み込めているかどうかを確認しています。

岡崎

飲み込みの機能については、ご家族だけでなく専門の方に見ていただくことが必要ですよね。ただ、咳き込みやしゃがれ声になるようなことが続いたら、ご家族もチェックしておいたほうが良いということですね。

保坂

一番わかりやすいのは、例えばおかゆなどを食べる前に「あー」と声を出してもらうんですよ。そして、食べてもらって「ごっくん」と飲み込んだあと、少ししてからもう1回「あー」と言ってもらうんです。ご飯を食べる前と食べたあとの「あー」が同じだったら良いのですが、食べたあとの声に雑音が混ざっていたら、喉の奥にある喉頭蓋谷(こうとうがいこく)※というところにおかゆが溜まっている可能性があるんです。

それが溜まっていたら、誤嚥性肺炎につながってしまうことが考えられますので、食べる前後に「あー」と声を出してもらうのも1つの観察のポイントになるかと思います。

※舌と喉頭骨の間にあるくぼみ。飲み込むとき、一時的に食べものを溜めておくところ。

岡崎

それでしたら、ご家族でもできますね。

保坂

はい。最初にご家族が見つけられると思います。

岡崎

なるほど。ちょっと危ないかなと思ったら、やはり訪問看護師さんや主治医の先生、ケアマネージャーさんなどに連絡することが大事ですかね。

保坂

はい、大事ですね。

岡崎

先生は訪問されたとき、エコーでも嚥下機能を見られるということでしたよね。それで実際に誤嚥を発見されたことはあるのですか?

保坂

はい、何例かあります。誤嚥しているとわかったため、「食形態を変えてみましょう」などと提案して、いろんなことに取り組んだケースがあります。

梨状窩(りじょうか)※や喉頭蓋谷に食べものが溜まると誤嚥につながるので、食べるものの形態を変えてみて、それから口腔内のリハビリをして、発語をどんどん増やして、普通に食べられる状態に持っていったというケースもあります。

※食道の入口付近にある左右のくぼみ。

そのような取り組みは、私たち訪問看護師だけでできるわけではないので、ヘルパーさん、ケアマネージャーさん、STさん、主治医の先生などからなるチームで「今の状態はこうだよね」ときちんと情報共有して、「この形だったら良いのではないか」というところからスタートしました。

ポイント1

とろみ剤でまずはむせない工夫を。

飲み込む力を低下させないトレーニングや、発声でわかる観察ポイントを知ろう!

飲み込みに配慮しながら、食事を楽しむためにできることは?

岡崎

飲み込む機能や噛む力の状態がわかったところで、さらに楽しく食事をするためには調理の工夫が必要になってくるかと思います。これがご家族にとって負担になりすぎてもいけないし、窒息や誤嚥のリスクがあってもいけないし、このへんの塩梅が難しいかなと思います。

先生のおすすめの調理法や「こんなものが良い」といったワザを教えていただけませんか?

保坂

食事には、地域性も関係すると思います。例えば、函館は海の町ですから味付けはしょっぱいです。たくあんに醤油をかけるような人もいて、心臓が悪い人や血圧が高い人も多いです。

自分たちの住んでいるところがどういう地域で、どういう食材があるかをよく知って、それをうまく使うことが大事かなと私は思っています。

例えば、肉や魚が好きだけれど、肉だと噛んでいるうちに疲れてしまうという場合、魚だったら煮魚にすると身がやわらかくなって食べやすくなります。

はんぺんをミキサーやブレンダーにかけて、ペースト状にしてから卵や砂糖を加えて焼くと、伊達巻みたいな卵焼きになります。そのくらいソフトな状態だと、そんなに噛まなくても食べられます。

前回もお話ししましたが、食べるときには環境が大事です。「みんなと同じものを食べている」という認識が必要かなと思うんです。だから、おじいちゃんだけ別の部屋で先に食べさせたあと、ほかの家族が食事しているという家庭がよくありますが、メニューが違っても家族みんなでテーブルに着いて、「みんな一緒だよ」という形が良いかなと思います。

岡崎

「同じものを一緒に食べているんだ」ということが大事ですよね。

保坂

そうですね。例えば、家族が餃子を食べるとき、おじいちゃんがそのままでは食べられないなら、餃子の餡をブレンダーで潰したり、味をちょっと濃いめにしておかゆと一緒に出してあげると、結構食べられたりするんですよね。

みんなと同じものを、うまく食べられる食形態に持っていってあげるために、いろんな工夫はできるかなと思っています。

そのためには、やはり口の中でばらつかせないように、とろみ剤なども使いながらうまくまとめて飲み込みやすくすることが大事です。

岡崎

もともと食事って、一緒に食卓を囲んで同じものを食べながら、会話を楽しんだりする、そういうものですよね。各ご家庭にある食材で、ご本人がよく食べていたもの、好きな味付けなどを考えながら安全に食べられることが大事ですね。

介護食を毎日作るのは疲れてしまうので、市販品を利用される方もいるかと思います。飲み込みが悪い方のために作られた市販品もありますか?ゼリーのようなものとか。

保坂

誤嚥性肺炎を繰り返して入退院も繰り返していた80代後半のおばあちゃんは、娘さんのやり方で食べさせることで誤嚥性肺炎を繰り返してしまっていました。

そのおばあちゃんの入院中、「食事の形態を変えましょう」と言われ、ムース食が出されていたのですが、ムースの形態を嫌がって食べなかったんです。退院して家に帰ってきたときに、「これだったら食べるかな」とえん下困難者用食品のブイ・クレスCP10ゼリー※を持っていきました。すると、それはツルンと食べられて良いねということで、1日2回、朝と晩に娘さんに食べさせてもらうようにしました。

※消費者庁から特別用途食品 えん下困難者用食品の表示許可を取得。

保坂

そして、食べることの楽しさがわかってくると「あれも食べる、これも食べる」というように食べる意欲につながっていったんですね。今はお元気に生活されています。

岡崎

すばらしい!そんなエピソードがあったんですね。今回もたくさんの貴重なお話をありがとうございました。

ポイント2

「みんなと一緒」という環境が重要。

地域や家庭の味を感じてもらいながら、市販品も活用して、食べることの楽しさを再認識してもらおう

今回のまとめ

食形態の調整で飲み込みに配慮し、トレーニングで食べる力を磨こう!

家族と同じメニューを味わうことが食べる楽しみにつながる

Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTubeで毎月10日、20日、30日に音声番組として配信中。音声で楽しみたい方はぜひお聴きください。

「専門家が答える介護飯ラジオ」はこちら