読む介護飯(かいごはん)ラジオ

ここで学べること

ここで学べること専門家が答える読む介護飯(かいごはん)ラジオ 第1回

高齢者はなぜ痩せやすいのか

高齢者の身体特性と痩せのメカニズム

※本記事はPodcast番組「介護飯ラジオ」第1回のWEBページ版です。

【介護飯ラジオとは】「専門家が答える介護飯(かいごはん)ラジオ」は、「高齢者の痩せ対策委員会」がお届けするPodcast番組です。食支援の専門家をゲストにお招きし、リスナーから寄せられた「食事」や「痩せ」に関するお悩みに回答、明日から使える実践的な解決策やヒントをお伝えします。「Podcastでの配信内容を文字で読みたい」「気になったエピソードを振り返りたい」という方のために、こちらのWEBページ版「読む介護飯ラジオ」をご用意しました。

■パーソナリティ紹介

岡崎佳子(ナースマガジン編集長)

父はレントゲンの設計士、母は看護師という両親のもとで育つも医療・看護の道には進まず。転職を繰り返すも、常に扱うテーマが栄養・食事という不思議な巡り合わせ。両親を在宅で看取るという体験を経てたどり着いたのは、看護情報誌「ナースマガジン」編集の仕事。取り扱う多様なテーマに四苦八苦しながら、気がつけば前期高齢者。滑舌が悪くならぬよう、口形体操が日々の日課。

■ゲスト紹介

佐々木淳先生(医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長)

手塚治虫の『ブラックジャック』に感化され医師を目指し、大学院在学中のアルバイトで出会った在宅医療に魂をつかまれる。病気を抱えながらも住み慣れた地域、家で幸せに生活する患者らに出会い、訪問診療医師として在宅医療の道をひた走る。医療法人社団悠翔会を開設し、全国24拠点から常時約9,000人の在宅患者に24時間の地域医療・在宅総合診療を提供中。「美味しく食べて、最後まで楽しく生きること」を支えている。高齢者の痩せ対策委員会の委員長。

誰でも年をとったら痩せるのか?その原因は?

岡崎

本日は「高齢者はなぜ痩せやすいのか」をテーマに、痩せ対策委員会へ届いたお便りを紹介します。50代女性の方からの質問です。

同居している78歳の母。この半年くらいで食べる量が減ってきて、食事を残すことが多くなってきました。手足も細くなって、あまり動きたがりません。もう少し食べた方が良いのではと促してみても、これで十分と本人は言っています。ご近所のお年寄りも、病院の待合室で見かけるお年寄りも母のように痩せている人が多いと感じます。誰でも年を取ったら痩せるのでしょうか?そもそも痩せるというのは、体の何が減っているのでしょうか?

岡崎

高齢者が痩せる主な原因について。佐々木先生、教えていただけますか?

佐々木

はい、わかりました。高齢者は、基本的には皆さん見ればわかると思いますが、筋肉が落ちます。実は筋肉というのは年齢とともに量が減っていくんです。

30歳を100とすると、80歳で大体40%ぐらいまで筋肉量が減少します。なんで筋肉が減るのかというと、大きく分けて2つの要因があります。

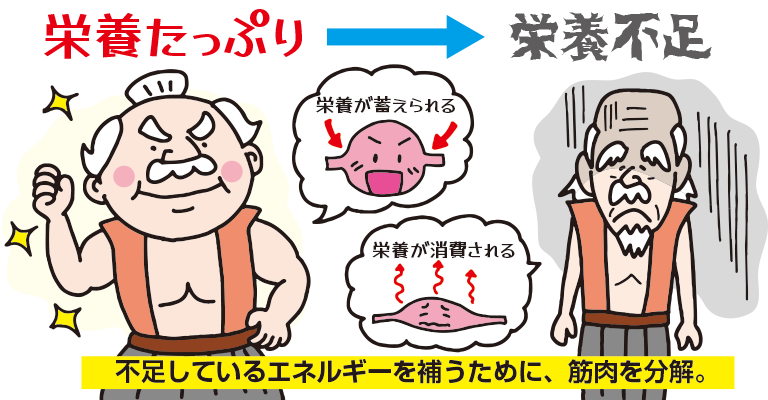

1つは、栄養が足りないことです。特に重要なのはエネルギー(カロリー)量とたんぱく質です。エネルギー量が足りないと、私たちは自分の体を分解して、足りないエネルギーを補います。最初に犠牲になるのが、脂肪だと思われがちですが、実は筋肉なんです。我々の体は筋肉から減っていきます。

岡崎

脂肪じゃなかったんですね。

佐々木

そうなんです。脂肪というのは貯蔵エネルギーなので、できれば貯金は貯めておきたい。筋肉はあるだけでエネルギーを消費するので、エネルギーが足りないと、基礎代謝を下げるために筋肉を分解するんですね。なので、エネルギーが足りないと筋肉が減っていくのです。

もう1つ、たんぱく質が足りないという要素もあります。たんぱく質は運動が足りなくても、必要量をしっかり摂っていれば、筋肉量の減少をある程度遅らせることができるとわかっています。

しかし、高齢者の場合、そもそも食事量が少ないし、お肉や魚をあまり食べない方が多いですよね。エネルギーも足りないし、たんぱく質も足りないので、筋肉量は加齢に伴ってどんどん減っていきます。動かないと、さらに減っていくということになります。

岡崎

そうなんですね。脂肪からなくなっていくのだとばかり思っていました。

あと最近知ったのが、筋肉に水分が蓄えられるという話です。だから、筋肉が減るということは脱水のリスクも上がると聞きましたが......。

佐々木

おっしゃる通りです。若い頃、特に赤ちゃんなんかはぷよぷよしていて水分量が多いんですけど(これはまた別のメカニズムなのですが)、筋肉量が少ないと体に蓄えられる水分量が少なくなるので、ちょっとしたことで蓄えが減って脱水になりやすくなります。なので、水分を摂っていればいいというわけではなく、体に蓄えておける水分が少ないと、いくら水分を摂っても脱水になりやすいということがあるのです。そういった意味でも、筋肉量を維持しておくことは非常に大事だと思います。

岡崎

筋肉というと、運動のイメージが強かったので、体を守っていくために筋肉が大事だということを、この「介護飯ラジオ」を通して皆さんにも知っていただきたいと思います。

佐々木

その大事な筋肉を動かすためには体力が必要で、それには栄養が必要だと考えています。

岡崎

先生が訪問している利用者さんの中でも、痩せている方は多いですか?

佐々木

そうですね。厚生労働省の老健局の調査では、在宅高齢者の3分の1は低栄養、3分の1は栄養状態のリスクが高い状態で、残りの3分の1は栄養状態が良好とされています。

私たちが訪問している患者さんのうち、2人に1人が低栄養で、40%が栄養状態のリスクが高い状態です。栄養状態に問題がない方は10%だけです。

日本では一般的に、加齢とともに痩せ、つまり低体重の人の割合が増えていくことがわかっています。これは、加齢に伴う筋肉の減少というのもありますが、食事が減っていくことや、動かなくなることが関係していると思います。

岡崎

やはり年を取ると自然に体重が減るものなのでしょうか?

佐々木

そうですね。ただ、日本以外の長寿国、香港やスペインなどでは、高齢者の中に肥満者の割合が多かったりするんです。長寿国の高齢者はふくよかなイメージが多いのですが、日本では高齢者は痩せているイメージが強く、年だから痩せているのが当たり前だと思われがちですが、必ずしもそうではないということです。

岡崎

食生活の違いも影響するのでしょうか?

佐々木

日本では高齢者が痩せている理由は、まだ十分に調査されていませんが、1つの要因として、「お年寄りだからこれくらいで十分だろう」という考え方があると思います。しかし、高齢者も若い人と同等以上にエネルギーを必要とする場合が少なくないのです。

多くの高齢者は複数の慢性疾患を持っており、病気によってエネルギーが消耗されるため、その分を補わないと痩せてしまいます。

体が小さく、動かないから少ない食事で大丈夫だと思われがちですが、実際にはそうではありません。高齢者も、病気がある分、しっかり栄養を摂らなければいけないという認識が必要です。医療の専門家でも、この点を十分に理解していない場合があります。

岡崎

それは、食事指導の影響もありますか?

佐々木

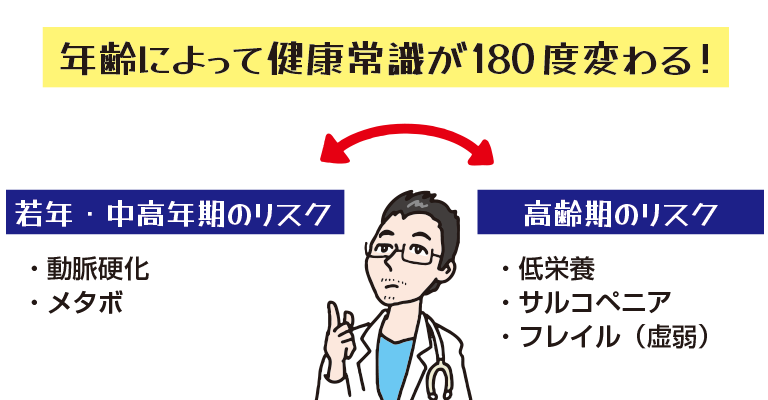

「食べ過ぎはダメ」「血圧を下げなきゃダメ」「血糖値を下げなきゃダメ」「コレステロールが高いのはダメ」と長年行われてきた生活指導は、若い人の健康を守るためのものでした。

しかし、高齢者の場合は逆に、痩せすぎで具合が悪くなっている方が多いです。高齢者に多い誤嚥性肺炎や骨折のリスク要因の1つは、筋量減少によるサルコペニアです。高齢者にはむしろ、しっかり食べて体重を維持してもらったほうが、これらの病気のリスクも低くなります。

若い頃から「食べ過ぎはダメ」と言われてきたため、食べない方が良いと考える方が多いですが、高齢者はこの考えを変えていく必要があると思います。

ポイント1

大事な筋肉を守るために、エネルギーとたんぱく質が重要!

高齢者は若い人以上にエネルギーを摂ろう!

"痩せ"や"筋肉の減少"をチェックする方法は?

岡崎

最近、サルコペニアやフレイルという言葉が健康雑誌やテレビで取り上げられることが多いですが、改めてこれらの状態について教えていただけますか?

佐々木

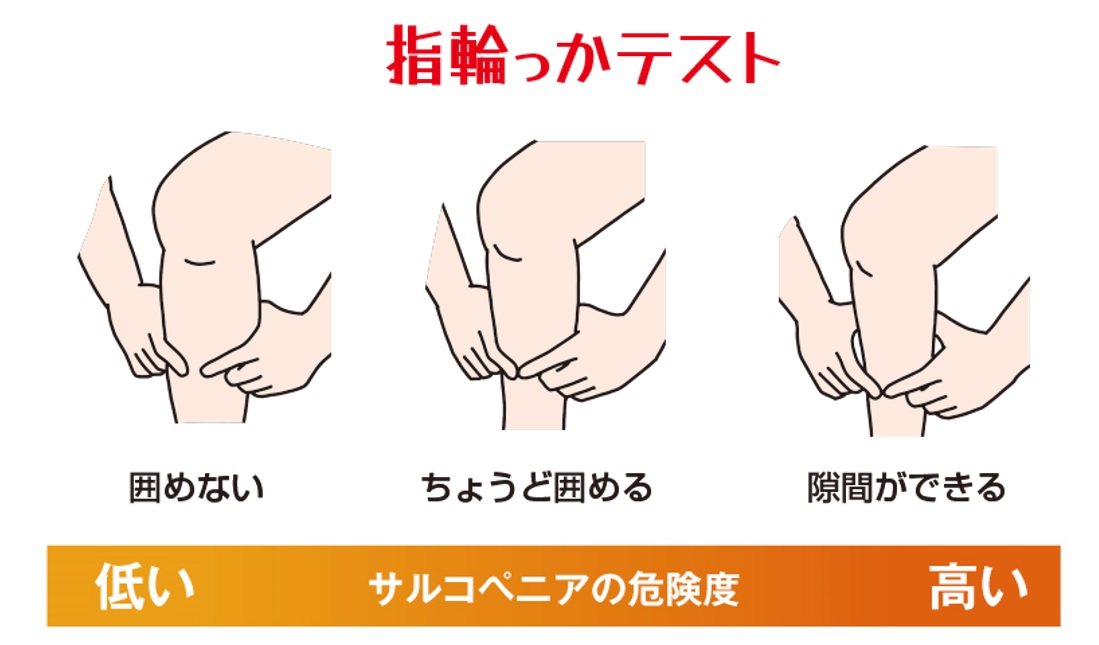

サルコペニアは、筋肉量が減少している状態を指します。それを知る方法の1つに、"指輪っかテスト"という方法があります。親指と人差し指で輪っかを作り、それでふくらはぎの一番太い部分を囲みます。この輪っかよりふくらはぎが小さい(隙間ができる)場合、サルコペニアのリスクが高いと判断されます。このテストは簡単ですが、筋肉量を推定する方法として有効です。

※「指輪っかテスト」は、東京大学高齢社会総合研究機構が実施した柏スタディをもとに考案されました。

佐々木

フレイルという言葉は広い意味を持ち、日本語で「脆弱性」を意味します。身体的には日常生活で足腰が弱くなり、1人で外出が難しくなった状態を指します。

フレイルは、この身体的なフレイルに加えて、認知機能の低下や、社会的なフレイルといって、人とのやり取りが少なくなる、外出が億劫になる状態も含まれます。

岡崎

先ほどの指輪っかテストですが、ふくらはぎを指輪っかで囲んで、指とふくらはぎの間に隙間ができると、筋肉が少ないという意味ですね。

佐々木

その通りです。この輪っかの中に足がすっぽり収まる状態が細いということです。足が太くて指が離れて輪っかができない状況が望ましいとされていますが、日本の方は皆さんスリムなので、現役世代の方でも隙間ができてしまう場合があります。

ただ、サルコペニアではないかと判断された方は、指輪っかテストの信頼度が高いですね。

岡崎

皆さんもぜひ、指輪っかテストを覚えてくださいね。自分やご家族に試してみてください。

ポイント2

指輪っかテストで、筋肉量の減少を早期発見!

痩せのピンチから復活したエピソード

岡崎

先生が訪問されている患者さんの中で、特に印象に残っている、痩せのピンチから復活されたエピソードがあれば教えてください。

佐々木

はい、栄養評価と栄養介入の重要性を認識するきっかけとなった患者さんがいます。その方は90代のCOPD(慢性閉塞性肺疾患。呼吸器疾患はエネルギーの消費量が多い)患者で在宅酸素療法を行っていました。

体重が非常に軽く、体格を評価するBMI(ボディ・マス・インデックス:身長と体重から体型を評価する指標。日本人は22が標準と言われている)が14ほどでした。

その後、老人ホームに入所され、そこで3食しっかりと1日に1500kcalを摂取されていましたが、体重は減り続けました。施設の食事量を増やしても体重は減り続け、ついに栄養補助食品を摂取することになりました。

その結果、体重減少が止まり、体重が増え始めました。1年後には10㎏近く体重が増えました。

岡崎

え、10㎏ですか?すごい!!

佐々木

体重が増えていくにつれて寝たきりの状態から歩けるようになり、活動や行動範囲も広がり、生活の質が向上しました。

この経験から、病気に伴うエネルギー消費を計算に入れて食事量を決める重要性を学びました。

岡崎

なるほど、病気によるエネルギー消費を計算に入れていないと、帳尻が合わなくなるんですね。

佐々木

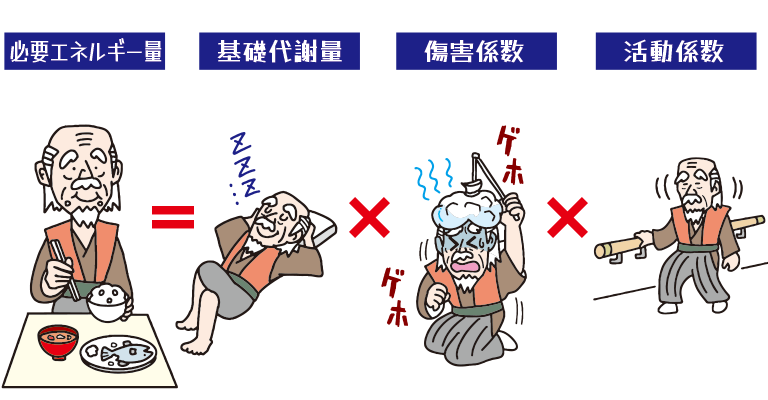

そうですね。病気に伴うエネルギーの消費を「傷害係数」と言いますが、これに活動係数(活動量に応じたエネルギーの消費)、基礎代謝量(安静にしていても消費される必要最低限のエネルギー)をかけ合わせて、食事量を決める必要があります。

しかし、これをやっている人は少ないですね。基礎代謝と活動係数だけで食事量が決まっているケースが多いです。

岡崎

病院でも同じようなことが行われているのでしょうか?

佐々木

近年、栄養サポートチーム(NST)が機能している病院では、入院中に体重が減りすぎるケースは少なくなっています。しかし、NSTが機能していない病院もあること、食事がお粗末で食べる気が起きない高齢者が多いことも問題です。塩分制限の見直しやエネルギー摂取を優先するべきです。

岡崎

食べられない原因を探ることが重要ですね。

佐々木

そうです。多くの高齢者は、薬の影響や精神的な問題で食欲が低下していることが多いです。食べられない理由を探り、食べる楽しみを提供することが大切です。

ポイント3

病気によるエネルギー消費を考慮して食事量を決めよう。高齢者が優先すべきは「エネルギー摂取」!

岡崎

先生、ありがとうございました。

では、リスナーの皆さんに覚えておいてほしいポイントをお願いします。

佐々木

高齢者が痩せるのは当たり前と思われがちですが、日本以外では必ずしもそうではありません。お年寄りでも、しっかり食べて体重を維持することが大切です。

筋肉量が減ってきたと感じたら、早めに手当てをすることが重要です。

今回のまとめ

高齢者こそしっかり食べて、体重と筋肉を守ろう!

岡崎

ありがとうございました。次回も引き続き佐々木先生にお越しいただきます。先生、どうぞよろしくお願いいたします。

佐々木

はい、お願いします。

Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTubeで毎月10日、20日、30日に音声番組として配信中。音声で楽しみたい方はぜひお聴きください。

「専門家が答える介護飯ラジオ」はこちら