読む介護飯(かいごはん)ラジオ

ここで学べること

ここで学べること専門家が答える読む介護飯(かいごはん)ラジオ 第2回

高齢者の痩せにはどんなリスクがあるのか

適切な食事量と運動の重要性

※本記事はPodcast番組「介護飯ラジオ」第2回のWEBページ版です。

1:年をとったら粗食、体重減少......これって当然?

2:楽しく、おいしく、食べるためにはどうする?

3:「体重と筋肉を増やす」方法とポイントは?

4:家族が気づける「栄養状態ピンチ!」のサインって?

【介護飯ラジオとは】「専門家が答える介護飯(かいごはん)ラジオ」は、「高齢者の痩せ対策委員会」がお届けするPodcast番組です。食支援の専門家をゲストにお招きし、リスナーから寄せられた「食事」や「痩せ」に関するお悩みに回答、明日から使える実践的な解決策やヒントをお伝えします。「Podcastでの配信内容を文字で読みたい」「気になったエピソードを振り返りたい」という方のために、こちらのWEBページ版「読む介護飯ラジオ」をご用意しました。

■パーソナリティ紹介

岡崎佳子(ナースマガジン編集長)

父はレントゲンの設計士、母は看護師という両親のもとで育つも医療・看護の道には進まず。転職を繰り返すも、常に扱うテーマが栄養・食事という不思議な巡り合わせ。両親を在宅で看取るという体験を経てたどり着いたのは、看護情報誌「ナースマガジン」編集の仕事。取り扱う多様なテーマに四苦八苦しながら、気がつけば前期高齢者。滑舌が悪くならぬよう、口形体操が日々の日課。

■ゲスト紹介

佐々木淳先生(医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長)

手塚治虫の『ブラックジャック』に感化され医師を目指し、大学院在学中のアルバイトで出会った在宅医療に魂をつかまれる。病気を抱えながらも住み慣れた地域、家で幸せに生活する患者らに出会い、訪問診療医師として在宅医療の道をひた走る。医療法人社団悠翔会を開設し、全国24拠点から常時約9,000人の在宅患者に24時間の地域医療・在宅総合診療を提供中。「美味しく食べて、最後まで楽しく生きること」を支えている。高齢者の痩せ対策委員会の委員長。

年をとったら粗食、体重減少......これって当然?

岡崎

さて、今回のテーマは「高齢者の痩せにはどんなリスクがあるのか」です。健康管理上の問題、日常生活への影響についてお話ししていきます。では、お便りをご紹介します。

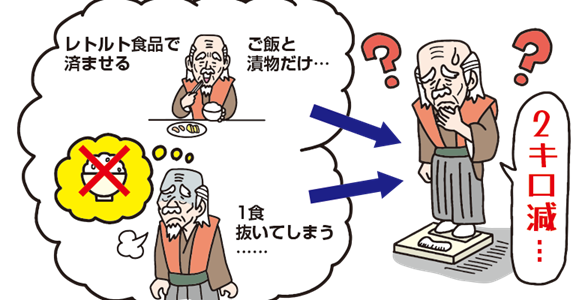

私自身のことなのですが、妻に先立たれてから食事がおろそかになっているなと感じています。簡単にできるものやレトルトに頼りがちで、おかずがないときは、ご飯と漬物だったり、面倒になると1食抜いてしまうこともあります。年のわりには元気な方だと思いますし、元々細身だったので、見た目でやつれている感じはないのですが、体重を測ってみたら、以前より2kg痩せていました。年をとってから痩せるのは、太っているより良いと思ったのですが、実際どうなんでしょうか?

岡崎

「年をとってから粗食になったり、体重が減ったりするのは当然のことなのか?」というお便りでした。今、何か問題があるわけではなさそうですね。

痩せていても元気なお年寄りって確かによくいらっしゃると思うのですが、高齢者が痩せた場合のリスクや生活への影響について教えてください。

佐々木

基本的に体重が減少していくというのは前回も話しましたけど、筋肉量の減少を伴うことが多いんですね。筋肉量が減少して体重も減ると、徐々に運動機能が低下していきます。痩せていて元気でも、ちょっとでも体重が減るとサルコペニアやフレイルになってしまうリスクが高いので、標準よりも体重が少ない方は標準体重に近づけていくことが大切です。

痩せている方は、確かに「痩せていて元気」というイメージが強いと思いますが、実は痩せている高齢者は、そうでない高齢者よりも死亡のリスクが高くなるということがわかっています。

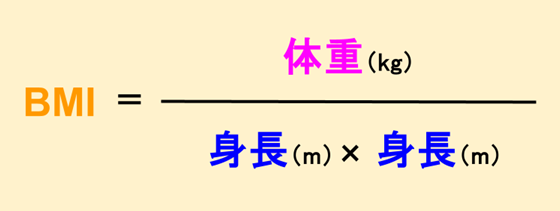

例えばBMIの標準値は、一般的には22といわれています。18.5を下回ると「痩せ」、25を超えると「肥満」ですね。22を基準に18.5~25のあいだにいましょうという話になっているんですけど、高齢者の場合には、この22よりもちょっと高いところに、安全なカーブの底辺があるということがわかっていて、22でも痩せ型というイメージですね。

BMIが22の人と16未満の人を比べると、BMI 16未満の女性の場合は、死亡のリスクが2.6倍になるという報告もあります。なので、細くてシャキシャキしているおばあちゃんというのは一見いい感じですけど、何か起こったときには死亡のリスクが高くなるんですね。

その「何か」というのは、精神面・身体面に大きなストレスがかかったときを指します。このとき痩せている人は、死亡率が高いということがわかっています。

アメリカで行われた調査についてお話ししましょう。この調査は、入院した高齢者を、低体重だった人、あるいは栄養状態が悪かった人、少しぽっちゃりしている人に分け、それぞれの生存率を調べるものでした。MNA(簡易栄養状態評価表。高齢者を対象とした栄養アセスメントツール)で栄養評価をしたのですが、これで栄養が足りないと評価された人の3年後の生存率は、そうでない人のわずか4分の1だったと報告されました。

「この痩せている人は、元々がんとか、感染症とかだったんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、これはちゃんと統計的に処理してあって、年齢や性別、元々の病気の種類で調整しているので、純粋に栄養状態の影響と考えていいと思います。「痩せているか、太っているか」だけで体に大きなストレス、例えば入院したときなどにはこれだけ差が出るということがわかっています。

岡崎

そうなんですね。それはびっくりですね。

BMIという言葉が出てきましたが、リスナーの方に簡単に説明していただけますか。

佐々木

はい。BMIというのは、身長と体重から計算する体格の指数ですね。身長をメートル(m)で表示した状態で、体重(kg)を身長の2乗で割るとBMIが出てきます。

全国の公務員の健診データから、BMI 22の人が最も病気が少ない、死亡率が低いということがわかったので、厚生労働省も我々の指導上も、一応22を基準とすることが多いです。ただ、実はこれって、公務員18~ 60歳のデータによる基準なんです。

文部科学省の調査によって、例えば75歳とか90歳の人にとってはBMIが22だと少し痩せすぎだとわかったのです。

岡崎

調査対象によって結果が全然違いますし、高齢者をひとくくりにデータの中に入れていいのかみたいな話もありますよね。

佐々木

そうですね。やっぱりこれまで我々の医療というのは、健康な人の健康寿命を延ばすということにフォーカスされていたので、若い人たちをBMI 22に近づけることには意味があったと思いますが、最近は健康寿命を超えてから10年、長い人で20年と生きていくので、この時期をより健やかに生きるためには、健康寿命を延ばすための介入よりも、ちょっと違った考え方が必要になってくると思うんですね。

岡崎

なるほど。BMI 22が健康的に理想といわれていても、高齢者の場合はもうちょっと上を目指したほうが良いということなんですね。

佐々木

BMI 22を目指さなくてはならないのは若い人。若い人たちの健康のリスクというのは、動脈硬化性疾患、脳梗塞、心筋梗塞です。生活習慣病によって動脈硬化が生じ、それが脳梗塞や心筋梗塞を起こして、健康寿命を縮める......ということになるので、「血圧や血糖が上がらないように」「太っちゃだめ」「メタボを避けて」と対策しますよね。

でも高齢者の場合には、動脈硬化性疾患というよりも、もう年でみんな動脈硬化が進んでしまっているので、太っていても痩せていても、そこはあまり影響がない。むしろ、痩せすぎによって肺炎や骨折を引き起こし、要介護度が悪化したり、入院したり、亡くなったりするケースが多いので、リスクの要因が動脈硬化性疾患から、脆弱性疾患とよばれる肺炎や骨折にシフトしてきます。そのリスクを減らすためには、しっかり食べて、栄養状態を良好に保つ必要があるということです。

岡崎

筋力も衰えると、転んだりしやすいですよね。

佐々木

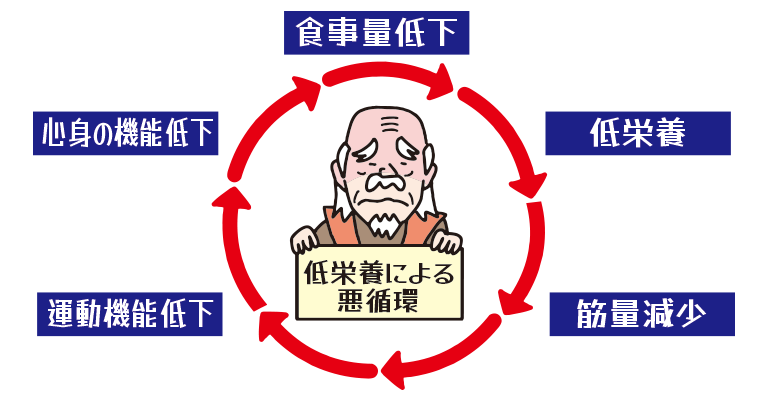

そうですね。栄養が足りなくなると筋肉量が減少し、筋肉量が減少すると運動機能が低下します。運動機能が低下すると動くのが億劫になって、ますます食欲が低下して......これがフレイルサイクルという悪循環です。

このサイクルが進む過程のなかで、足腰が弱れば転びやすくなり、転べば骨折を起こしやすくなります。栄養状態が悪化すると、いわゆる免疫力、体の抵抗力が落ちます。

それから、筋力が低下するというのは、歩く力だけではなく、飲む・食べる・喋る・咳をする力も落ちるので、異物を吐き出す力も弱くなります。そうすると誤嚥性肺炎が起こりやすくなりますよね。

だから基本的には、高齢者の病気は低栄養が要因となり、筋肉量の減少、運動機能の低下というスパイラルに陥っていきます。

岡崎

すべてにつながっちゃうんですね。それはもう大ピンチですから、早く気がつかなきゃだめですね。

佐々木

そうですね。体重を戻せる方に関しては「早く気づいて早く戻す」ことがとても重要だと思います。

ポイント1

体重減少は、高齢者にとって高リスク!

フレイルサイクルに陥る前に、今すぐケアを始めよう

楽しく、おいしく、食べるためにはどうする?

岡崎

栄養が云々という以前の「食べられる状況かどうか」という話の中に「孤食」という問題があります。

要するに独居の方だとか、日中独居といって、家族と一緒に住んでいても日中は家族が仕事に行っているから、誰もいない状況で食べてもおいしくない、つまらないと感じて食事を残される方も多いと思います。そういう方たちにとって、問題を解決する方法はないでしょうか?

佐々木

なかなか難しいところなんですよね。

食事は、単に栄養を摂るという以前に「生活を楽しむ」行為です。食事って本来は1人ではなくて、誰かと一緒に準備をして、食べて、片付けて......というプロセスがあると思いますが、要介護の高齢者の場合には、誰かが作ってポンと置いて帰っちゃうようなケースも多いです。そんななかで、やっぱり食べたくないなと思うことがあるのかもしれないですね。

一方で、例えば老人ホームの入居者を対象にした研究では、何が一番の楽しみかと尋ねると、食事って答える方が多かったんですよね。だから、どうしても栄養管理をしてあげようということではなくて、どうしたら楽しくおいしく食べてもらえるのかなという感覚も我々は持つべきだと思います。

あとは1人じゃなくて複数人で食べるというのも、場合によっては重要だと思います。例えば、私たちも在宅栄養サポートで、栄養士が「食べられない」という問題を抱える人の自宅に行きます。ケアマネジャーさんから「食べてくれないので問題ないか見てください」と言われて行って、栄養士が食事を作って一緒に食べるとモリモリ食べるのですが、ヘルパーさんが作って置いていった冷蔵庫の中の料理は食べないんですよね。

結局その人はどうしたかというと、栄養介入を続けたのではなく、デイサービスに行ってもらうようにしました。そうすると、デイサービスで毎回おいしくしっかり食べて帰ってくるんですね。食事というのは、そういうセッティングもすごく大事なのだろうなと思いますね。

岡崎

そうですね。一緒に食べてくれる人がいないとつまらなく感じますよね。楽しく生きていただく方法のひとつに食事がある......くらいの考え方のほうが良いですかね。

佐々木

そうですね。我々がやらなくてはならないのは健康管理ではなくて、その人にとっての幸せな人生を実現するということでしょうね。

体重を減らさないことでその人がハッピーになるのかというと、必ずしもそうじゃないかもしれません。その人の人生を良くするための手段として「栄養」という要素があるわけで、栄養管理のために人生がつまらなくなっちゃったらそれは本末転倒ですよね。

岡崎

そんな話もあちこちで聞きしますから、栄養関係の先生だけじゃなくて、在宅で診ている医師とかケアマネさんも、人生の楽しさをフォローするという心づもりでいてもらえると良いですね。

佐々木

どうしても専門職は管理したり、なんらかの指標を良くしたくなりますけれども、人によって理想の状態、幸せな状態は違いますから、それをしっかり把握したうえで、その人の優先順位に応じて介入することが必要です。

例えば「誤嚥のリスクがあるから食べちゃだめ」じゃなくて、食べることが重要であれば、どうやったらリスクヘッジしながら食べられるかということを考えてあげる必要があります。「塩分制限したほうが安全かもしれないけど、この人にとって塩分制限を設けることが、残されたわずかな期間の命にどれほどの意味があるのだろう」と考えると、塩分制限はそれほど重要でないという場合もありますよね。

「やれることを全部やってあげたい」ではなくて、「本人が望む状態にいかに近づけられるか」を考えていくというのが栄養ケアにおいても大事なんじゃないかなと思いますね。

ポイント2

食事は「生活を楽しむ」行為

目指すのは、その人の幸せな人生を実現すること

「体重と筋肉を増やす」方法とポイントは?

岡崎

高齢になると、負荷をかける運動をするというのがなかなか難しくなるのではないかと思うのですが、誰でも手軽に筋力アップできるような運動ってありますか?

佐々木

要介護の高齢者でなければ歩くのが一番良いのではないかと思います。歩くというのは足だけではなくて、体幹の筋肉も使います。全身運動になるのでとても効果的ですし、やっぱり足の筋力が将来の活動性を左右するので、歩く力を守ってほしいですね。

それから、最近は高齢者であっても、安全な筋力トレーニングを指導してくれる施設も増えてきています。リハビリテーションではなくて、フィットネスクラブで筋トレをして筋肉を蓄える。年齢と関係なく、運動してたんぱく質を摂れば筋肉は増えていきますから、筋肉量が健康寿命の予後を決めるといっても過言ではないので、もっと元気でいたいと思うのであれば、しっかり筋肉を蓄えていってほしいです。

岡崎

そのためにも栄養を摂って、運動するというバランスが大切ですね。

佐々木

まず優先すべきことは、エネルギー(カロリー)をしっかりと確保することですね。エネルギー(カロリー)が足りない状況でたんぱく質を摂っても、たんぱく質が栄養として分解されてしまうので、筋肉の原料にはなりにくい。「しっかりエネルギー(カロリー)を摂って、しっかりたんぱく質を摂る」ことが重要ですね。

これまでは体重1kgあたり1gのたんぱく質を摂っていれば良いのではないかといわれていましたが、高齢者の場合には、もう少し摂ったほうが筋肉量を維持しやすい、あるいはもう少し摂ると運動しなくても筋肉量が減りにくいといわれています。

「たんぱく質をたくさん摂ると腎臓に負担かかる」と心配される方が多いですが、どうもそれはなさそうだということが最新の研究でわかってきたので、高齢者こそ、しっかりたんぱく質を摂って筋肉を増やす、守るということに取り組んでもらいたいです。

岡崎

高齢になってからではなく、生活習慣病やメタボの予防は考えつつも、今のうち、若いうちからしっかり対策することが大切ですよね。

先生の著書には「65歳以上になったら太りなさい」と書いてあるのですが、どのような目安で判断すれば良いでしょうか?

佐々木

日本の高齢者は急速に若返っています。若返っているというか、日本の高齢者は基本的に若いです。世界標準の65歳と、日本の75歳がほぼ同等だといわれています。

岡崎

それは何によって比較しているのでしょうか?

佐々木

健康度や運動機能などの指標に基づいて比較しています。その指標によると、日本の高齢者は年々若返っているといえます。実は65歳が高齢者だという基準は、大正時代に作られたものなんです。

今はもう「65歳は高齢者」とは考えなくていいかなと思います。ただ、今までの疫学データなどを見てみると、60代において最も死亡リスクが低いBMIの値は、男性の場合は25近くになっています。だから、一般的な標準値である22に近づけることを高齢者にも強いるのは少しやりすぎかもしれません。

ただ、単に体重を増やせば良いというわけではなくて、体重の質もとても大事です。筋肉をつけず、脂肪だけで体重を増やすのはあまり健全とはいえないので、しっかり運動しながらたんぱく質を摂って筋肉量を維持し、結果として体重も守られている状態が理想的です。皮下脂肪も一定量は必要なんですけどね。

岡崎

よかった。ちょっとは脂肪も必要なんですね。ありがとうございました。

ポイント3

まず優先すべきはエネルギー(カロリー)、そしてたんぱく質の確保

筋肉をつけて体重の「質」向上を

家族が気づける「栄養状態ピンチ!」のサインって?

岡崎

若い頃から、体を動かして筋肉を増やす習慣をつけるのはもちろん大事だとは思うんですが、高齢のご家族の様子を見ていて、「ちゃんと食べないとだめだよ」「今ピンチだよ」とわかるような、体重以外の指標はありますか? もちろん体重がひとつの指標だとは思いますが、ほかにもうちょっとわかりやすいサインがあれば教えてください。

佐々木

基本的にピンチだと感じるというのは、おそらく「動きがだいぶヨタヨタしてきたな」ということだと思うんですね。"ヨタヨタ"をいかに可視化するかということですが、一般的には、ヨタヨタ、つまり身体機能のフレイルは、歩行速度と握力で評価することが多いです。ただ、その歩行速度や握力を測定するのはなかなかハードルが高いでしょう。

そこで僕がよく患者さんにおすすめしているのは、歩行者信号が点滅する前に横断歩道を渡り切れるかを確認することです。

4車線ぐらいの広い道路では、普通の人は青になった瞬間に渡り始めると点滅する前には渡り切れます。でも、渡り切る前に点滅が始まってしまうということは、歩行速度が少し落ちているということです。これはすごくわかりやすい指標のひとつですね。

握力の指標に関しては、ペットボトルのキャップを開けるというのがあります。ペットボトルのキャップは標準的な握力で開くように作られていますが、1人で開けられないとなると、握力が低下しているとわかります。

「横断歩道を渡るのがおぼつかない」「ペットボトルのキャップを誰かに開けてもらう必要がある」という状態になってきたら、これは明らかにフレイルなので、体重や筋力を戻すための介入をしたほうが良いのではないかと考えるきっかけになります。

岡崎

先生、私も開けにくいんです、最近。もう前期高齢者に突入してしまったので......。

佐々木

前期高齢者は高齢者ではありませんので、日々頑張ってやってください!

岡崎

今からでも遅くないでしょうか?

佐々木

遅くないと思います。

岡崎

もう高齢者になると、食べても筋肉はそんなに劇的に増えないでしょうという声もありますが、ボディビルをやっている80代の方をテレビで見たりすると、そうでもないのかなと思うんですよね。

佐々木

そうですね。筋肉が増えないのは、ただ単に食べてないだけ、動いてないだけだと思います。食べて動けば、トレーニングで筋力を増やすことはできます。

岡崎

食欲がない原因には、「動いていないからおなかが空かない」というのもあるのですか?

佐々木

先ほどフレイルサイクルについて少しお話ししましたけど、やっぱり食べて動くということをしないと、「食べない→筋肉が減少、運動機能が低下し、動くのが億劫になる→食欲がない」という悪循環に陥るので、どこかで切り替えなければいけません。

やっぱりスイッチの入れどころは、しっかり食べること。食べないで動いたって筋肉は増えませんから、「食べて動く」ですね。これをやっているうちに食欲も出てくるのではないかと思います。

岡崎

食欲がないってぼやいていないで、それだったら歩きましょうという感じですかね。できればお散歩の相手がいるといいですね。

ポイント4

チェックすべきは"横断歩道"と"ペットボトル"

フレイルサイクルに陥らないためにも食べて動こう!

岡崎

私も自分の生活を見直してみて、運動もしていきたいと思います。

では改めて、今回のまとめとして、リスナーの方に今日覚えておいてほしいポイントをお願いします。

佐々木

しっかり食べて、筋肉・体重を維持することがとても重要ですが、とくに栄養に気をつけなければならないシグナルとして、「ちゃんと横断歩道を渡り切れるか」「ペットボトルのキャップを開けられるか」というのはぜひ覚えておいていただきたいです。もし皆さんの周りで、その行為が難しくなっている人がいたら、フレイルの入口だということで、しっかりと栄養を摂っていただくところから始めてもらいたいです。

しっかりと栄養を摂って、運動ができれば高齢者も筋肉が作れないわけではないですし、筋肉は若いうちのほうがつきやすいので、お年寄りへの介入ももちろん大事ですが、リスナーの皆さん自身も、長い人生を健全に生きるために筋肉の"貯筋"に取り組んでいただきたいと思います。

今回のまとめ

食事と運動で筋肉を維持しよう!

「栄養状態ピンチ!」のシグナルも見逃さないで

岡崎

「ちょきん」の「きん」は、金ではなくて筋肉の「筋」ですね。

どうもありがとうございました。次回も引き続きよろしくお願いいたします。

Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTubeで毎月10日、20日、30日に音声番組として配信中。音声で楽しみたい方はぜひお聴きください。

「専門家が答える介護飯ラジオ」はこちら