読む介護飯(かいごはん)ラジオ

ここで学べること

ここで学べること専門家が答える読む介護飯(かいごはん)ラジオ 第4回

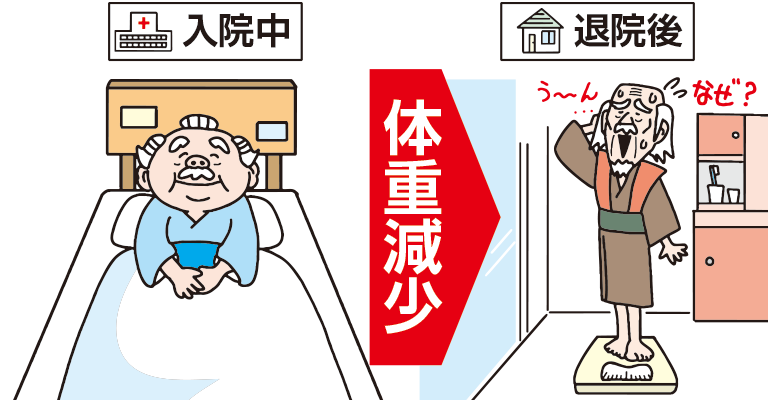

入院すると痩せて帰ってくる?

※本記事はPodcast番組「介護飯ラジオ」第4回のWEBページ版です。

1:入院中に何が起こっている?

2:退院したのに、介護度が悪化? 入院中の食形態と栄養管理の落とし穴

3:自宅調理が難しい場合、頼るべきは?

4:高齢者の"痩せ"に潜むリスクは?

5:嚥下機能評価の実際と課題

6:飲み込む力が落ちていることがわかったらどうする?

【介護飯ラジオとは】「専門家が答える介護飯(かいごはん)ラジオ」は、「高齢者の痩せ対策委員会」がお届けするPodcast番組です。食支援の専門家をゲストにお招きし、リスナーから寄せられた「食事」や「痩せ」に関するお悩みに回答、明日から使える実践的な解決策やヒントをお伝えします。「Podcastでの配信内容を文字で読みたい」「気になったエピソードを振り返りたい」という方のために、こちらのWEBページ版「読む介護飯ラジオ」をご用意しました。

■パーソナリティ紹介

岡崎佳子(ナースマガジン編集長)

父はレントゲンの設計士、母は看護師という両親のもとで育つも医療・看護の道には進まず。転職を繰り返すも、常に扱うテーマが栄養・食事という不思議な巡り合わせ。両親を在宅で看取るという体験を経てたどり着いたのは、看護情報誌「ナースマガジン」編集の仕事。取り扱う多様なテーマに四苦八苦しながら、気がつけば前期高齢者。滑舌が悪くならぬよう、口形体操が日々の日課。

■ゲスト紹介

佐々木淳先生(医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長)

手塚治虫の『ブラックジャック』に感化され医師を目指し、大学院在学中のアルバイトで出会った在宅医療に魂をつかまれる。病気を抱えながらも住み慣れた地域、家で幸せに生活する患者らに出会い、訪問診療医師として在宅医療の道をひた走る。医療法人社団悠翔会を開設し、全国24拠点から常時約9,000人の在宅患者に24時間の地域医療・在宅総合診療を提供中。「美味しく食べて、最後まで楽しく生きること」を支えている。高齢者の痩せ対策委員会の委員長。

入院中に何が起こっている?

岡崎

今回は「入院すると痩せて帰ってくるって本当?」という、皆さんは驚かれるテーマかもしれませんね。早速、このテーマにまつわるお手紙を紹介しましょう。40代女性の方からの質問です。

先月、71歳の父が誤嚥性肺炎で入院しました。退院時には、入院前より体重が5kgも減っていました。治療のための入院で、痩せて元気がなくなって帰ってくるなんて驚いてしまいました。症状が落ち着いてからは3食ペースト状の食事が出ていて、残さず食べていたのですが、なぜ痩せてしまったのでしょうか?

岡崎

リスナーの皆さんも誤嚥(ごえん)性肺炎についてはご存じかと思いますけれど、念のためおさらいしておきましょう。先生、誤嚥性肺炎についてレクチャーをお願いできますか。

佐々木

誤嚥性肺炎は、嚥下を失敗する(誤る)というふうに書くので、「食事でむせて、そのまま肺炎になってしまう」とイメージする方が多いと思うのですが、実際には、口腔内の雑菌が、主に夜間の就寝中に気道に進入して肺に到達し、そこで細菌感染を起こしてしまうケースが多いです。

したがって、誤嚥性肺炎を防ぐためには、食事でむせないことに固執するよりも、きちんと口腔ケアをして口の中を清潔にすることが大切です。それから、適度な口腔刺激を与えると、咳反射といって、気道に何かが入ってきたときにそれを吐き出す反射が起こりやすくなるんですね。このような口腔ケアをちゃんとやるということ。そしてとても重要なのが、ちょっと誤嚥したぐらいでは肺炎にならないように、栄養状態をしっかり保っておくことです。

岡崎

高齢者が緊急入院する原因には、誤嚥性肺炎と骨折が多いと聞いたことがあるのですが、やっぱりこれも筋力の低下と関係があるのかなと思って伺っていました。

そもそも病気や怪我を治すために入院するのに、ヘロヘロになって退院してきちゃったら、そのあとの生活ってどうなっちゃうのかなと。例えば、普通に歩けていたのにヨロヨロになっちゃうとか、そんな形で退院してくる方って実際多いのでしょうか?

佐々木

実際多いですね。入院によって身体機能・認知機能が低下するということは、特に高齢者の場合に多く見られます。これを入院関連機能障害とよんでいます。一般的には、高齢者が10日間入院すると、7年分の老化に相当する骨格筋の喪失があるといわれています。

ご家族はよく「入院できて安心だ」とおっしゃいますが、私たちは「入院しちゃったら大変だ」「あっという間に弱っちゃうから早く地域に帰さなきゃ」と認識しています。

10日で7年分ですから、1日で大体1年も年を取るというイメージです。なんとかヨタヨタ歩いていた人は寝たきりになってしまいますし、元気だった人もヨタヨタした状態で帰ってくることが少なくないと思います。

岡崎

骨折であれば安静にする必要があって動かないから、そういう状態になってしまうのでしょうか?

佐々木

それはですね、そんなにシンプルではなくて、大きな要因が2つあります。

1つ目は栄養障害です。入院中は十分な食事が摂れません。例えば、検査のために食事が止まったり、誤嚥性肺炎であれば「入院中に誤嚥が起こったら大変だから」という理由で食事が止められてしまうこともよくあります。

また、強い炎症がある場合には、エネルギーをたくさん消耗します。急性炎症はエネルギーを消耗しますが、エネルギーを上手に利用できないということもあるので、このあたりはちょっと難しいのですが、いろいろな要素があって栄養障害が起こりやすいというのが1つです。

それからもう1つは入院中の運動量低下ですね。自宅では普通に生活していた人が、1人で歩いて骨折したら危ないからといってベッドの上で基本安静、「何かあったらナースコールで呼んでください」みたいな生活になったり、骨折の場合には、その骨折で動けないというのもありますよね。

いずれにしても栄養・運動量が足りない状態に、肺炎や手術による炎症、複雑な栄養障害なども加わって、筋肉が失われるというケースが多いのかなと思いますね。

岡崎

なるほど。不慮の事故とかは仕方ないにしても、なるべく入院はしないほうが良いということですね。

佐々木

特に肺炎による入院では、念のために食止めにするということが、今でも一般的に行われます。入院して具合が悪くて元気がないときに嚥下機能評価をされて、「ちょっと飲み込みが怪しいぞ」って言われると、家で常食を食べていた方がペースト食になったりするんですね。そうすると、ご飯がまずくて食べられないという方もいらっしゃいます。なので、このあたりが特に高齢者の誤嚥性肺炎を入院で治療することの難しい点です。

栄養と運動だけじゃなくて、入院して環境が変化するというストレスが、高齢者にせん妄を引き起こす要因になることもありますね。せん妄が起こると、治療する側としては大変だから、以前はベッドに手足を拘束したり、薬を使ってちょっと元気をなくしたり......みたいなことが行われていました。

こういったことが、高齢者の身体機能のみならず認知機能にも影響を及ぼすため、高齢者の入院そのものが、リスクとしての側面もあるのだと理解したうえで、入院するかどうか考える必要があるかなと思います。

岡崎

うちの父も入院したときに不穏な動きをしていて、家でなんともなかった人が、夜には周りに誰もいなくなって、早い時間から消灯させられるという状況で、どうやって過ごしていたのだろうと思います。そういう環境の変化は、大きなストレスになるわけですね。

佐々木

認知症でもなんでもない人が、入院という環境の変化のストレスだけで、せん妄を起こすという状況が、高確率で見られます

一般病床でも2~3割の高齢者、これが例えばICUなどに入ると5~8割と言われていますが、環境変化や置かれている環境のストレスというのは、特に高齢者にとっては悪影響が大きいということです。

岡崎

皆さん、なるべく入院しないように過ごしましょうね、本当に。

ポイント1

入院中の体重減少は、栄養障害と運動量低下が原因

退院したのに、介護度が悪化?

入院中の食形態と栄養管理の落とし穴

岡崎

「病気や怪我が治って退院したけど、生活の質が低下してしまった」というような患者さんやご家族の具体的なエピソードはありますか?

佐々木

これは実際に調査した数字もあって、我々の診療所、たくさんのクリニックがありますけど、誤嚥性肺炎で入院した患者さんたちの入院前後の要介護度を調べてみると、肺炎の場合は平均して1.7ぐらい悪化しています。

要介護3で入院すると要介護5で帰ってくる。これがやっぱり肺炎入院の1つの影響です。

入院中は基本的にむせやすかったり、肺炎で熱が出ていたり、低酸素血症だったりするとやっぱり食欲自体も落ちているので、ご飯が食べられないという方は多いですね。そうすると、足腰が弱るだけでなく、全身の筋肉が同時に減少します。足腰が弱って歩けなくなった人は、飲んだり、食べたり、喋ったり、咳をしたりする力も落ちていくんですね。したがって摂食障害も起こりやすくなります。だから常食を食べていた人が、ペースト食やきざみ食で帰ってくるってことはよくあると思います。

岡崎

よくあるんですね。なんか信じられないな。

佐々木

入院中にNST(栄養サポートチーム)の人たちが頑張ってくれて、栄養をしっかり投与してくれてというケースもあります。

とある80代後半の男性は、実は蜂窩織炎(ほうかしきえん。皮膚に生じる細菌感染症)という炎症で入院して、入院中にしっかりと栄養管理してもらいました。元々、標準体重よりちょっと少なめだったんですけど、標準体重プラスαまでお肉を増やして帰ってきたという方がいて、こういうのはサクセスフルというか、非常に良い栄養管理なんですよね。

でも多くの場合はそうではなくて、やっぱり「食べられないんだったら食べなくていいよ」とか、欠食しても何も補われないとか、そういったケースというのは、高齢者の場合はどうしても起こりやすいかなと思います。

なので、入院に伴うリスクというのも、治療を考えるときには高齢者の場合には考慮しないといけないということですね。

岡崎

いざとなったら入院すれば安全・安心だからというのはちょっと考えものですね。

佐々木

そういう考え方は、特に要介護の高齢者の場合にはしないほうがいいと思いますね。

岡崎

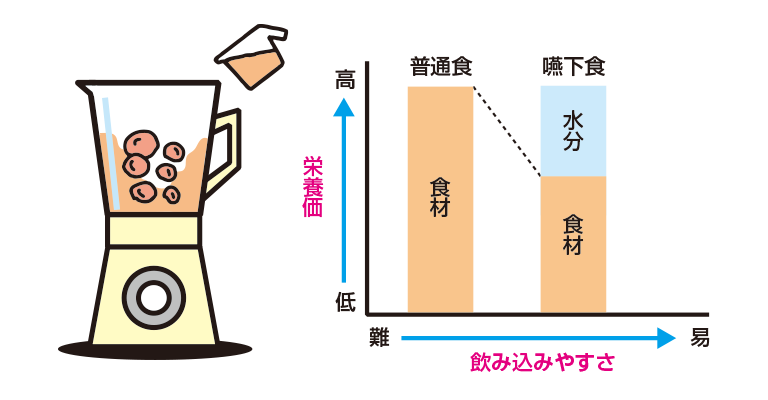

わかりました。こちらのお手紙の方はペースト食を食べておられたってことなんですけれども、ペースト食というのは加水調理ですよね?

佐々木

そうですね。これがなかなか難しくて、ペーストを食べなきゃいけない人というのは嚥下機能が落ちているわけだから、食べることが大変な方が多いと思うんですね。

加水調理とおっしゃいましたけど、通常は、ペーストにする食材と同量の水を入れてミキサーにかけるので、ボリュームとしては純粋に2倍になる。重さも2倍になる。元々食べる力が落ちている方が、通常の倍の量を食べなきゃいかんとなると、やっぱりなかなか難しくて。結局摂れるエネルギー(カロリー)も栄養も不足するということが多いですね。

残さず食べているといいましても、100gの鮭の切り身が100gのペーストで出てきたら、栄養量としては半分になっているということになりますから、出されたものを全部食べていますということではなくて、どれぐらいの栄養が摂れているのかを見ていく必要があると思います。

岡崎

食べやすい、飲み込みやすいように調理されたことによって栄養価が変わっていくかもしれないから注意しなきゃいけないということですね。

佐々木

そうですね。在宅の患者さんを対象に行った調査では、常食を食べている人と、ペーストなどの形態食を食べている人では、低栄養の割合が全然違うということがわかっています。

常食を食べている方においては、「低栄養」と「低栄養のおそれ」の割合が5割にとどまっているのですが、これが咀嚼(そしゃく)配慮食、きざみ食などを食べている方の場合は9割になる。嚥下配慮食、ペーストなどを食べていると、ほぼ10割、ほとんど全例が低栄養群に当てはまってしまう。だから、この人たちは「しっかり食べられる状況をどうやって作るか」ということを考えていく必要があるかなと思いますね。

岡崎

「食べられたから安心」ではないということですね。

ポイント2

「食べられること」が回復のすべてではない!

退院後も生活の質を保つには栄養管理がカギ

自宅調理が難しい場合、頼るべきは?

岡崎

あんまり食べられないのであれば、少ない量でエネルギーがたくさん摂れるものがあればすごくありがたいじゃないですか。「普通の食べ方だと誤嚥してしまうかもしれないけど、ペースト食にしても今度は栄養が足りなくなっちゃう」という場合に、やはり自宅で調理するのはなかなか難しいと思うんですよね。そうしたときに、市販の栄養補助食品として、食べやすいゼリーなどの形態のものが使われることが多いですか?

佐々木

私たちが嚥下障害の方に対してまず何をするかというと、嚥下機能の再評価です。入院中に食べられなかった方が自宅に帰ってきて、常食を普通に食べているケースって実は少なくないんですね。それは入院中のストレスの大きい環境だとか、病気で具合悪いときに嚥下評価をされたとか、いろんな要因があるので、まず自宅に帰ってきた状況で、どれぐらいの栄養状態、食べる力があるのかを評価する。それに当たっては口腔ケアをきちんとして、条件を整える必要があります。

また、薬の影響で嚥下する力、飲み込む力が落ちている方もいらっしゃるので、処方もできるだけ最適化する。その中で本人の食べる実力をまずは見極めます。

でも嚥下評価の結果、やっぱり形態を工夫しないと誤嚥のリスクが高いのではないかという場合には、形態食ということになるのですが、ただやっぱり最近は高齢独居とか、老老世帯が多いのでペースト食が必要といってもうまく作れないケースが多いですね。

だからそこは、ペーストに加工しなくても安全に食べられる、例えば茶碗蒸し、プリン、ゼリーのような市販の食品もあります。ただそれだけだと栄養が足りなくなってしまうので、そういったときには「えん下困難者用食品」のような、消費者庁が認定してくれている特別用途食品などを活用するというのも1つの手かなと思いますね。

私たちの患者さんでよく使っているのはブイ・クレスCP10ゼリー※です。これはタンパク質が非常に多いのと、微量元素がひと通りカバーされているので、普通の食事を可能な範囲で食べていただいて、ブイ・クレスCP10ゼリーを加えると普通の食事で摂れなかった分の下駄を履かせることができます。味も食べやすいので患者さんたちから好評です。こういったものをうまく組み合わせていくことも必要かもしれないですね。

※消費者庁から特別用途食品 えん下困難者用食品の表示許可を取得。

岡崎

そういった良いものが出ているのであれば上手に活用していくということですね。

佐々木

自宅で調理というのはやっぱり大変ですし、栄養上の限界もあるので、まずはしっかりとエネルギー(カロリー)を摂って、食べる力も回復してもらわなきゃいけないですね。そのためにまずは栄養量を確保するということを考えてほしいです。

岡崎

同じ量を食べてもエネルギー量が違う場合もあるとか、本当に食べるものというのは大変ですね。いろいろ作る側も大変だし。

佐々木

そうですね。在宅で栄養指導をやるなかで、理想的な食形態はわかっていても、このキッチンでは作れないとか、この人の調理能力では作れないとか、このお宅にはミキサーがないとかいろいろな条件がありますよね。

そのなかで、いかに日常の食事を特別なものにせず、本人と家族の継続可能な形で食事をしていけるかを考えると、できるだけシンプルなほうが良いと思います。そこで、こういった特別用途食品を上手に活用していくことも、選択肢として考えてもらって良いんじゃないかなと思います。

岡崎

介護するご家族にも無理がないような、在宅ならではの状況・環境も考えながらのお食事ということになりますかね。

ポイント3

特別用途食品を取り入れてみるも良し

本人と家族が無理なく食事を楽しめる工夫をしよう!

高齢者の"痩せ"に潜むリスクは?

岡崎

入院関連機能障害という新しい言葉を習いましたが、どういったことで入院される方が多いのですか?

佐々木

一般的に、高齢者の入院原因で一番多いのは脳卒中、二番目はがんと言われています。ただ、これはどちらかというと比較的元気な高齢者、前期高齢者から後期高齢者の前半の人たちに当てはまります。実際、私たちがケアをしている要介護高齢者に関して言うと、緊急入院の第1位は肺炎です。

悠翔会の患者さんたちで緊急入院の内訳を調べてみると、約30%が肺炎ですね。その手前にある、例えば摂食障害と脱水だとか、原因がわからない発熱みたいなのも含めると40%ぐらいの方が、肺炎とその関連症状によるもので緊急入院しているということがわかっています。次に多いのが骨折、特に大腿骨頸部骨折ですね。これが10%ぐらい。

なので、高齢者の緊急入院は、在宅に関していうと、半数が肺炎と骨折ということになります。この肺炎と骨折で入院した人たちの背景要因を調べてみると、実は入院する前から多くの方が、栄養状態が悪かったということがわかりました。肺炎の場合には、「低栄養のおそれ」がある人も合わせると96%もの方が低栄養の状態にありました。

岡崎

ほぼ全員ですね。

佐々木

骨折の場合も、やっぱり低栄養の方の割合が非常に高いですね。サルコペニア・フレイルの有症率も、そうでない在宅高齢者に比べて非常に高くなっています。栄養状態が悪くて筋肉が弱っている状態というのは、実は肺炎や骨折を起こしやすい状況だということですね。

なので、しっかりと栄養を摂って体重を守ること、筋肉を守ることは、実は肺炎と骨折を減らす。これによって入院を減らす。入院すると亡くなる人もいるし、要介護度が悪化する人もいますので、そういったことを防ぐという意味でも、栄養状態が悪くて筋肉が弱っているために生じる脆弱(ぜいじゃく)性疾患を防ぐ、そのための栄養ケアがとても重要になります。

岡崎

そうすると、「痩せて転んだ、骨折したという人」と、「ふくよかで何かにつまずいて転んで骨折した人」では、治る経過も違うということですか?

佐々木

治る経過も違いますし、要介護度の進行の仕方、死亡のリスクも大きく違いますね。だから僕は、自分の患者さんたち、特に痩せている人には、「今おばあちゃんは元気だと思っているかもしれないけど、その体重だと何かあったときに助からない可能性が高いから、命の貯金だと思って計画的に体重を増やそう」ということで、3か月で何kgみたいに目標を決めて、栄養ケアをやっています。

どれぐらい蓄えがあるかで、入院関連機能障害、入院に伴う要介護の悪化、死亡のリスクは大きく変わるので、しっかり取り組んでいただきたいなと思います。

岡崎

やっぱり目標を立てるってことが大事なんですね。

佐々木

そうですね。そのためには、まずは「今の状況だと何かあったら危ないんだ」と認識してもらうことが重要です。

それから必要になるのは"無理のないプラン"ですね。栄養を摂ることが嫌になっちゃうと問題なので、おいしく食べた結果、ちゃんと体重が増えていけるように工夫していくってことも大事だと思います。

ポイント4

栄養不足は肺炎や骨折を引き起こし、入院や命に関わるリスクを高める!

いざというときのために体重を増やしておこう

嚥下機能評価の実際と課題

岡崎

入院しているあいだ、体調の悪いときに嚥下機能の評価をされるという話でしたが、実際に病院ではどうやって嚥下機能の評価をやっているのですか?

佐々木

2通りの方法があります。1つは造影剤を飲み込んでもらって、そのときの喉の動きをX線で観察するという方法です。そうすると、ゴクンと飲み込んだときに造影剤が一部、気管のほうにスーッと垂れ込んでいたりすると、「この人は気管に垂れ込みがあるね」ということになります。

岡崎

「誤嚥だね」ということですね。

佐々木

そうですね。どれぐらいの固さだと誤嚥が起こりにくいのか、あとは嚥下のどのフェーズに問題があるのか、例えば舌の動きが悪いとか、どの辺に問題があるのかというのもそれで大体わかります。

もう1つの検査は、嚥下内視鏡という内視鏡を使った検査ですね。内視鏡を鼻から入れて喉の奥が観察できる場所に固定をして、その状況で食べ物を飲み込んでもらいます。そうするとゴクンと舌が食べ物を喉の奥に送り込んだときに、きちんと喉頭蓋(飲み込んだ物が気管に入らないようにするふた)が開いたり閉じたりしているか、気管のほうに流れ込んでいないかを直接目視で確認できますので、このいずれかの方法を使うことが多いと思います。

岡崎

そうなんですね。X線を使うということは、バリウムか何かが入っているんですか?

佐々木

バリウムを飲ませて、万が一誤嚥すると肺炎になってしまうので、誤嚥が起こったとしても問題にならない、特別な造影剤を使うことが多いですね。

バリウムの検査をやったことがある人もいると思いますが、あれって緊張しますよね。検査台の上に立たされて、バリウムを飲まされて、あっち向けこっち向けと指示される。

あれと同じことを、足腰が弱って、肺炎でしんどい思いをしているおじいちゃん・おばあちゃんが検査台の上でやらされるわけですよね。その人たちの実力が、果たしてそこで発揮できるかというと、うまく体が動かなかったとか、思うように飲み込めなかったみたいなこともきっとあると思います。

多くの方はそれまで、例えば念のために5日間とか10日間とか食事が止められて、食事を再開していいかどうかのチェックのために嚥下評価がされる。だけど、5日間も10日間もごっくんしていなかった方が、いきなり検査で「これを飲め」と言われても、うまく飲み込めません。

私たちはコンディショニングと呼んでいますが、皆さんも走ったり泳いだりする前に準備運動をしますよね。それと同じように、準備ができた状態で評価をしてあげないと、いきなり冷たい検査室に連れて行かれて、座らされて、これを飲めと言われて飲まされて、これまで飲み込む力を使っていなかった状態でちゃんと飲めるかというと、やっぱり飲めない。

だから一般的には、病院での嚥下機能評価というのは、患者さんたちの嚥下機能を過小評価しているケースが多いのではないかと思います。いざ自宅に帰ってくると、すごくリラックスできる環境で、おいしいものをちょっと食べてみる。それを喉の奥で観察させてもらうと上手に飲めるという方が結構いるんですね。

検査される環境や、その手前のコンディショニングなどもすごく重要なので、1回の検査で「飲める・飲めない」を判断するというのは、本当はちょっと酷かなとは思いますね。

岡崎

もしかすると、実力を発揮できないうちに「あなたはだめ」と言われていることがあるかもしれないのですね。

なので、自宅に帰ってきてからもう一度検査をする必要があるということですね。環境って大事ですよね。

飲み込む力が落ちていることがわかったらどうする?

岡崎

テストをして、本当に嚥下機能が落ちていることがわかったら、そのあとはどういうアプローチが始まるんですか?

佐々木

そのあとは、できるだけおいしいものが食べられるように、可能な範囲で嚥下機能の回復を試みます。特に入院中は、具合の悪い状況で嚥下評価されて、食形態としてはかなり下のものを出されているケースが多いと思いますが、自宅に帰ってきてリラックスできる環境になるとか、あるいは薬が最適化できるとかいろいろ調整をしていくなかで、嚥下機能はちょっとずつ回復していく方が多いかなと思うんですね。

なかでも一番大事なのは、口腔ケアです。口腔ケアは誤嚥性肺炎を防ぐために大事だと申しましたが、同時に「"食べられる口"をつくる」という意味でもとても大事なのです。

食べるために何百種類というたくさんの筋肉が協調的に動いているので、デリケートな動きになるのですが、それを使っていないと錆びつくように動かなくなっていきます。なので、ちょっとずつ使っていくというのがすごく重要です。

高齢者の方々は、誤嚥性肺炎を起こしたことがあってもなくても、お口を見てみると、舌が乾いていたり、入れ歯が合っていなかったり、あるいは歯に残っている残根という根のところが炎症を起こしていたり、何かしらの問題を持っている方が多いです。

在宅高齢者を対象にした研究では、9割弱の方が「専門的口腔ケアが必要な状況にある」と言われていますが、実は歯医者さんがちゃんと介入しているケースって、このうちの3分の1くらいしかないのです。

口腔機能の専門家はやはり歯科医師、歯科衛生士の先生方です。食べる機能が落ちてきた、ペースト食で退院してきたということであれば、嚥下機能の評価、そこから先の口腔内の環境改善、嚥下の力、飲み込む力の回復のために、歯科の先生方にも入っていただいて、日々のケアと嚥下リハビリについての計画を一緒に考えるというのがすごく重要かなと思いますね。

岡崎

寝たきりになっちゃうと自分で病院に行けないから、訪問診療を受けるんですが、歯医者さんでもそれがあるということを知らない方もいらっしゃると思うんですよね。

佐々木

そうですね。今、訪問歯科診療って歯医者さんが自宅に来て、虫歯の治療、入れ歯を作る、それ以外の口の中のトラブルも対処をすることができます。最近は嚥下内視鏡を自宅で行って機能評価してくれる歯医者さんも増えてきています。さらに嚥下のリハビリテーションのために、口腔機能の専門家である歯科衛生士さんにも訪問してもらうという選択肢もあります。

岡崎

自宅にいながら、歯の治療、トレーニングなどができることをリスナーの方も知っておいてほしいですね。

佐々木

多くの方は歯科治療が必要なのに放置されているという現状も明らかになっていますから、ちょっとお口が渇いているとか、口臭がするとか、あとは明らかに入れ歯が合ってないとか、食べるときに痛みがあるとか、何かしら口の中に異常がある方は早めに歯医者さんに相談してみてください。

岡崎

"食べるための口"という栄養以前の大前提が出てきて、本当にいろいろな要素があるんだなと思いますね。ありがとうございました。

ポイント5

嚥下機能の回復には口腔ケアが最も重要!

"食べるための口"づくりを目指して、専門家にも相談しよう

岡崎

全4回にわたって佐々木先生にお話をいただきました。では最後に、今回のまとめをお願いいたします。

佐々木

今回いただいた質問は、誤嚥性肺炎に伴う入院ということでしたが、基本的に高齢者は、入院すると身体機能・認知機能が低下するリスクが高まると知っておいてほしいです。これは入院関連機能障害と呼ばれています。

入院しなくてはいけない状況が起こらないように、日頃から予防的なケアをきちんとやっていくことと、何か起こったときには主治医の先生と相談して、可能な限り自宅で治療できないか検討いただくこともひとつかなと思います。

入院した人の多くは、弱って自宅に帰ってきてしまいますが、しっかりと食べるということが回復のためのカギになります。そのためには、どの程度の摂食機能があるのかきちんと再アセスメントし、その摂食機能に応じた食支援を考えていく必要があります。そのなかで、家族の調理力だけに依存するのではなくて、特別用途用食品、特にえん下困難者用食品などを上手に活用していくというのも一案だと思います。

今回のまとめ

高齢者は入院で身体・認知機能低下のリスク増!

嚥下機能の再評価、摂食機能に応じた食支援が重要

岡崎

ありがとうございます。貴重なお話をたくさん先生からいただきましたので、リスナーの方もぜひ心に留めていただけたらなと思います。

佐々木先生、4回にわたり貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして本当にありがとうございました。

佐々木先生のお話をもっと知りたい方には、『在宅医療のエキスパートが教える 年をとったら食べなさい』という先生の著書がおすすめです。どうして年をとったら太ったほうが良いのか、とてもわかりやすく解説されています。定価1,400円、飛鳥新社から出版されております。

次回は、FiveStar訪問看護・栄養管理Station管理者で看護師の朝倉之基先生をお招きしてお届けします。

Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTubeで毎月10日、20日、30日に音声番組として配信中。音声で楽しみたい方はぜひお聴きください。

「専門家が答える介護飯ラジオ」はこちら